За 70 заявленных в названии выставки лет еврейские художники вложили в русский (и — шире — мировой) авангард довольно много сил и таланта и оставили там заметный след (а это задача не из простых, особенно учитывая динамичность смены парадигм в искусстве ХХ века). Многим из них собственные происхождение, сложный социальный статус и семейная история позволили создать уникальную оптику и эстетику, без которых палитра авангарда была бы неполной.

Кураторы выставки в Еврейском музее — Иосиф Бакштейн, Григорий Казовский и Мария Насимова — нашли, отобрали и привезли из музеев и частных коллекций 160 работ 34 разных художников, чтобы вы могли посмотреть на этот вклад своими глазами, а «Букник» показывает восемь самых главных объектов, которые никак нельзя пропустить.

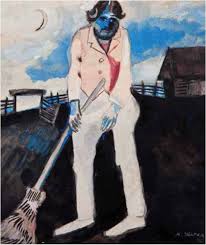

1. Марк Шагал, «Метельщик», 1913

Не бывает выставки еврейских художников без Шагала, но Шагал не может надоесть. В Еврейский музей приехал из Астрахани «Метельщик» — «пыльно-серебряный», как назвал его в 1915 году искусствовед и критик Яков Тугендхольд. Прошло сто лет, а он все такой же пыльно-серебряный и все такой же невероятный.

2. Роберт Фальк, «Женский портрет», 1917

Живой мост между модерном и авангардом, один из основателей художественной группы «Бубновый валет» и редкий авангардист, которому не нужны ни манифесты, ни идеология. Пережив бурный творческий взлет, проведя больше 10 лет в Париже (Фальк вернулся в СССР в 1937 году, опасаясь нацистов), художник попал в немилость, работал для себя, почти не выставлялся, что совершенно не помешало ему вдохновлять поколения авангардистов. Большинство работ Фалька находится в частных собраниях, а «Женский портрет» приехал на выставку из Казани.

3. Натан Альтман, «Портрет Михоэлса», 1927

Куда больше модернизма и авангарда в известнейшем альтмановском портрете Ахматовой, а Соломон Михоэлс, коллега и друг художника, написан был скорее в классической манере. Тем не менее эта картина относится к числу шедевров Альтмана-портретиста.

4. Владимир Яковлев, «Синий цветок», 1968

Яковлев — один из главных деятелей советского авангарда шестидесятых; художник Михаил Гробман считал, что работы его друга и есть воплощение «магического символизма». А яковлевские цветы, все их великое множество — из тех картин, что в репродукциях теряют всю свою глубину и очарование. На выставке ясно видно, что это не картины с цветами, а портреты цветов, а их простота и наивность — кажущиеся.

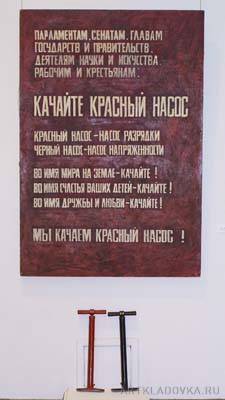

5. Группа «Гнездо», «Качайте красный насос», 1975

Группа «Гнездо» просуществовала всего четыре года, с 1975-го по 1979-й, зато какие это были годы. Геннадий Донской, Михаил Рошаль и Виктор Скерсис занимались в основном перформансами (самые известные — «Гипнотизирование холста» и «Минута всемирного недышания», оба — 1978). В работе, представленной на выставке, группа работает с привычным «советским» визуальным концептом, объединяя его с абсурдным текстом и порождая таким образом комический эффект.

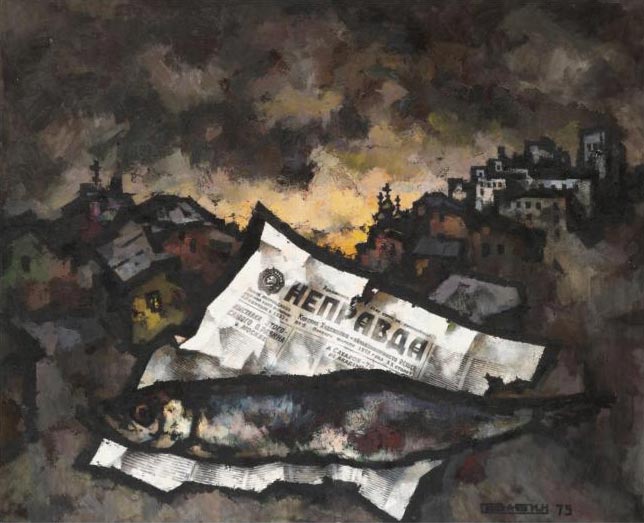

6. Оскар Рабин, «Неправда», 1975

Конек Оскара Рабина — обнажение истинной сущности социальных артефактов, синтез визуального и языкового. Изображая знаковые предметы советской действительности (рубль, паспорт, газета «Правда») с максимальной достоверностью, он одним остроумным приемом выворачивает реальность наизнанку.

7. Михаил Гробман, «Слово», 1978

Принципиально новый тип еврейского художника, строящего свою идентичность на значительном удалении от ностальгии по местечку. Михаил Гробман, практик и теоретик еврейского искусства, обращается к философии и каббале и создает концепцию «магического символизма», для которой, разумеется, понадобился особый визуальный и знаковый язык.

8. Лев Рубинштейн, «Картотека “Событие без названий”, Папка МАНИ № 1, конверт № 17», 1980

Уникальная возможность увидеть своими глазами, что же представляет собой изобретенный Львом Семеновичем Рубинштейном жанр каталога. На первый взгляд, это случайный набор фраз на карточках, обыгрывающий ту или иную ситуацию, — однако на деле это скорее своего рода партитуры, позволяющие во время исполнения обратить особое внимание на красоту ритмического рисунка. Впрочем, карточки и сами по себе — важный артефакт.

Что: выставка «Современники будущего. Еврейские художники в русском авангарде. 1910–1980».

Где: Еврейский музей и центр толерантности, Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А

Когда: с 25 марта по 25 мая 2015 года.