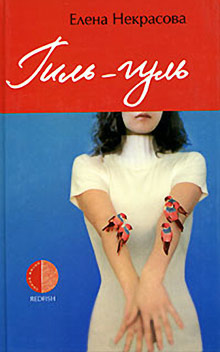

Прочитанный наспех, роман о приключениях русского и китаянки и вероятных наследниках их душ – русского израильтянина и израильтянки, оставляет ощущение некоторой экзистенциальной тошноты и путаницы. Бесконечные перевоплощения, беспорядочный монтаж, в котором сменяется Китай 50-х и нынешний Израиль, дневники советского инженера и русско-израильского сторожа, рефлексия китайской девушки и нашей соотечественницы, чей слог драматически меняется после перенесенной комы... Рябит в глазах от посетителей и многонациональной обслуги Самуиловой гробницы и мутит от нравов советской делегации на китайской стройке века. Если автор ставил задачу передать усталость вечной эмигрантки-души от бесконечного космического кувыркания (не содержащее дефиса слово "гильгуль" означает как перевоплощение, так и кувырок), то это более чем удалось – текст не по-хорошему укачивает, как лодка сводящую счеты с жизнью героиню.

Неочевидно, с чем имеешь дело – может быть, с попыткой написать дамский роман на модную тему о перевоплощении, а заодно просветить население насчет закулисной жизни китайского театра и быта русских в Израиле, от сторожей до врачей? «Китайская» часть, когда продираешься через выписанные потускневшими чернилами подробности мостостроения середины XX века, достаточно увлекательна. То, как искренне различаются голоса, которыми разнополые герои произносят внутренние монологи о любви, вызывает доверие. Но описание Израиля у жителя этой страны и вообще у владеющего ивритом читателя способно вызвать в основном сожаление и сочувствие автору, чьи информаторы, судя по всему, не очень хорошо знают язык.

Это, увы, тенденция: когда об Израиле пишет по-русски израильский автор, то с реалиями почти все в порядке, а вот по качеству речи можно судить о сроке проживания в стране. Если же российский автор вкладывает в уста персонажей иврит, то жди появления нового "шалом-летрайота" (//привет БГ//) или "ом мелафифон, бва кха ша" (//привет Пелевину//). Даже если не цепляться за каждую неточность, отдельные моменты слишком привлекают внимание. Вот эпизодического персонажа любезно не сдают в Гиват-Шауль – "психиатрическая клиника", подсказывает в сноске автор, и ошибается: известная иерусалимским жителям больница зовется "Кфар-Шауль", а Гиват-Шауль – название промышленной зоны. Дальше – больше: герою говорят: "Эйзе зхут еш леха", что почему-то переводится как "Повезло тебе!" А на самом деле слово "зхут" означает в первую очередь "право", а уж потом что-то вроде "благодати", то есть на самом деле на героя кричат: "Какое вы имеете право!" Отдельно радует неграмотный, из разных мест разговорника скомпонованный ответ на вопрос: "Который час?" - "Эсер пахот рева". Эта фраза переводится "десять минус четверть" и звучит как пример по арифметике, а услужливо подставленный перевод гласит: "Без пяти двенадцать". И так далее.

...А с другой стороны – как же все это трогательно. Ходишь по Иерусалиму, начитавшись воображаемого дневника воображаемого сторожа (одна из популярнейших профессий среди русских мужчин в Израиле), и думаешь: "А как бы выглядел дневник кавказского/украинского сторожа Синематеки?" И все это не оставляет равнодушным: лаковый блеск укрытых в тексте китайских афоризмов, чрезвычайно живая главная героиня в своей китайской ипостаси (русское ее воплощение в Израиле нагоняет тоску), такой настоящий, похожий на всех кругом молодой главный герой, погибающий в автокатастрофе, заправляющий китайским театром обаятельный пожилой маг… И кадр: православное кладбище в Китае, которое героиня воображает зимой, с голыми ветками, оплетшими могилы как колючая проволока. Тоже, стало быть, жанр: привет от китайских русских израильским через российских. Употреблять палочками, маленькими порциями и не бояться выронить нить рассыпающегося сюжета: дело не в нем.

//"Еще одна большая моя проблема - это еда. Ни табличками, ни выразительными запрещающими рисунками не удается победить тягу посетителей пронести в гробницу еду, чтобы выпить и закусить вместе с пророком. Когда еврей радуется, то для усиления радости он выпивает и закусывает - так они говорят, обильно проливая на пол гробницы кока-колу и яблочный сок, свои излюбленные напитки. Но я-то должен после их радости отмывать липкий пол, задерживаясь еще на час на работе. Главное, знают же, что гроб этот условный, что тело пророка - глубоко под землей, на тридцатиметровой глубине, как минимум, так гласит предание, да и есть ли тело - еще вопрос, никто ведь не проверял. Так какая разница, на каком расстоянии закусить - на расстоянии тридцати метров, или тридцати пяти, во дворе. Во дворе, правда, есть тоже не разрешается, можно только у центральных ворот, за солдатским столом, но кому же это понравится? Лейба с Шимшоном страшно злятся, когда узнают, что по моему недосмотру кто-то проник внутрь с закуской. Сколько раз я предлагал Лейбе Абрамовичу (начальнику от Министерства религии) отвести где-то в сторонке место для трапезы религиозных людей. Ответ был таков: «Нет! Будет место - будет грязь. Сюда приходят молиться, а не жрать. Нет такой традиции - жрать на могиле». А традиция такая есть. Лейба изготовил штук двадцать табличек и одну огромную вывеску, и мы развесили их на всех подходах к гробнице, а также внутри - но результат неутешительный".//