В Бостоне недавно вышла книга Максима Д. Шраера «I SAW IT: Ilya Selvinsky and the Legacy of Bearing Witness to the Shoah»: подробный рассказ о том, какой литературной и человеческой ценой дались поэту Илье Сельвинскому бессмертные стихи о пепле и костях Крыма. Мы публикуем отрывок из третьей главы книги, который автор дополнил при переводе на русский язык. 1 декабря презентация книги прошла в Москве, в центре «Холокост».

Об авторе: Максим Шраер — двуязычный прозаик, литературовед, поэт и переводчик, профессор Бостонского колледжа. Автор более десяти книг, среди которых «В ожидании Америки» (М., 2013). Лауреат Национальной еврейской премии США и стипендии Фонда Гуггенхайма.

Илья Сельвинский и память о Шоа весной 1945 года

Каким шоком даже для самых информированных советских писателей и журналистов, даже для тех, кто к 1944 году уже побывал на местах массовых расстрелов еврейского населения, стало посещение бывших нацистских лагерей уничтожения, можно почувствовать, читая «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Эренбург включил в книгу эпизод о посещении Малого Тростенца (Тростянца) в Беларуси в июле 1944 г. — о котором он впервые написал в «Правде» 7 августа 1944 г.:

На следующий день, вернувшись в Минск и проехав по Могилевскому шоссе, я увидел Тростянец. Там гитлеровцы закапывали в землю евреев — минских и привезенных из Праги, Вены. <…> Убегая, гитлеровцы хотели сжечь последнюю партию убитых; трупы были сложены, как дрова. Я увидел обугленные женские тела, маленькую девочку, сотни трупов. Неподалеку валялись дамские сумки, детская обувь, документы. Я тогда еще не знал ни о Майданеке, ни о Треблинке, ни об Освенциме. Я стоял и не мог двинуться с места, напрасно водитель меня окликал. Трудно об этом писать — нет слов». (1)

Отсутствие слов — становится лейтмотивом поэтов-свидетелей, отсылая читателя к стихам Сельвинского 1942 года о Багеровском рве — «Я это видел» и «Керчь» (2)

Почему же период от лета 1944 до осени 1945-го так важен для понимания этого среза еврейско-русской поэзии, созданной и опубликованной в СССР? Уже в начале 1942 года, а затем в конце 1943-го — начале 1944-го, еврейско-русские писатели — прежде всего Сельвинский в стихах и Эренбург и Василий Гроссман в прозе — писали о чудовищных злодеяниях, совершенных нацистами и их союзниками и коллаборантами против евреев на оккупированных территориях. Но летом 1944 года советские войска начали освобождать нацистские лагеря смерти. Вместе с советскими войсками военные журналисты и писатели оказывались за пределами советских границ 1939-го, а потом уже 1941-го. В июле 1944-го советские подразделения заняли Майданек. Летом 1944-го советские войска заняли лагеря так называемой Акции Райнхарда (Белжец, Собибор и Треблинка), которые нацисты почти целиком разобрали и сравняли с землей еще в 1943 году. В ноябре 1944-го, после публикации в журнале «Знамя» документальной повести Гроссмана «Треблинский ад», правда о чудовищной индустриальной машине геноцида стала доступна широким читательским кругам. В статье «Помнить!», напечатанной в «Правде» в декабре 1944 года, Эренбург с поразительной для того времени точностью назвал общее число жертв Шоа (Холокоста) и охарактеризовал убийство евреев на оккупированных территориях и в лагерях уничтожения в Польше как составные части единого геноцида. 27 января 1945 года советские войска освободили Освенцим-Биркенау.

На мой взгляд, трудно не связать освобождение лагерей смерти в 1944–1945 годах с написанием и публикацией, в 1944–1946-м, еврейско-русских стихотворений с открытыми, обнаженными упоминаниями о массовом уничтожении евреев как на оккупированных советских территориях, так и в лагерях смерти в Польше. Разумеется, оказавшись вне пределов довоенных советских границ и увидев своими глазами лагеря смерти, большинство советских писателей и журналистов продолжали молчать о еврейских потерях или укрывались за универсально-лживыми советскими формулировками о гибели «мирных жителей». Именно поэтому стихи Ильи Сельвинского, Ильи Эренбурга, Павла Антокольского и Льва Озерова о Шоа, написанные в 1944–1945-м и опубликованные в 1945–1946 годах в ведущих московских журналах, занимают особое место как в советской, так и в еврейской литературной истории.

При контекстуальном анализе восстановления официального статуса Сельвинского (3) и последовавших за этим стихов весны 1945-го следует учитывать следующие обстоятельства. Опыт Сельвинского как поэтического свидетеля Шоа отличался от опыта Эренбурга, Антокольского и Озерова. В начале 1942 года Сельвинский стал первым и, по-видимому, единственным общенародным поэтическим свидетелем Шоа в Крыму — или даже на всех советских оккупированных землях. В то же время, в 1943–1944 годах Сельвинский не мог участвовать в освобождении огромных оккупированных территорий, особенно Украины и Белоруссии. Находясь сначала в очаге военных действий, направленных на освобождение Кубани и Крыма, а потом, после партийных постановлений декабря 1943-го и февраля 1944-го, находясь в московском изгнании до апреля 1945 года, Сельвинский не увидел других мест массового уничтожения еврейского населения в 1941–1942 годах, таких как Дробицкий Яр и Бабий Яр. Другие советские писатели и журналисты увидели эти места своими глазами во время освобождения Украины, Белоруссии, Молдовы, регионов Прибалтики и с разной степенью артикуляции еврейских потерь запечатлели в литературных текстах. Не стал Сельвинский и свидетелем освобождения лагерей смерти в Польше летом-осенью 1944 года и зимой 1945-го.

Сельвинский провел весь 1944 год и первые месяцы 1945-го далеко от фронта, пытаясь освободиться из московского подневолья. Его не оставляли воспоминания об увиденном под Керчью в начале января 1942 года. Поэт рвался обратно на фронт, и его просьбу наконец удовлетворили в апреле 1945-го. «Ну вот я опять офицер Красной Армии», — записывает Сельвинский 7 апреля 1945 года (4). Он был восстановлен в звании и отправлен военным журналистом на Второй Прибалтийский фронт (упраздненный и введенный в состав Ленинградского фронта) (5). Согласно записям и воспоминаниям самого Сельвинского, он был недоволен назначением и возразил заместителю Александра Щербакова по ПУРу: «на этом фронте я не увижу того, что мне необходимо, как писателю» (6). В документах Сельвинского период гонений и пунитивной демобилизации — с осени 1943-го по весну 1945 года — или вообще не зафиксирован, как в кратком послужном списке 1945 года, или эвфемистически назван пребыванием «в запасе», как в военном билете, выданном 16 ноября 1948 года. (7)

Сельвинский прибыл в бывшую Курляндию 15 апреля 1945 года. «Прибыл к 'местуназначения'. Это хутор Яунпилс (Латвия)», — записывает Сельвинский. (8) «<М>еня перебросили… — вспоминал Сельвинский уже после войны, — c Черного моря на Балтийское <…> Я очутился на курляндском пятачке, где никакой войны, как мне казалось, вроде уже не было <…> Переброска в Курляндию, может быть, спасла мне жизнь, но разрушила мои творческие планы». (9) Сельвинский пробыл в Прибалтике до августа 1945-го, когда он был демобилизован, на этот раз не в наказательном порядке, а на общих основаниях. Конечно же, в своих воспоминаниях и записях Сельвинский преувеличивает «тихость» и незначительность Курляндского плацдарма, на котором советские войска блокировали мощную нацистскую группу армий «Курляндия» (бывшая группа армий «Север»). И конечно же, опыт Сельвинского в Прибалтике весной 1945 резко отличался от военного опыта поэта в Крыму, на Кубани и Северном Кавказе в 1941–1943 годах. Во время службы в Прибалтике весной-летом 1945-го Сельвинский работал в газетах «На разгром врага» (Первой ударной армии) и «Суворовец» (бывшего Второго Прибалтийского фронта) (10). Редакция армейской газеты «Суворовец», к которой Сельвинский был прикреплен в качестве наставника молодых литераторов, служивших в газете, была в то время расположена в городке Векшняй (Векшни) на северо-востоке Литвы, около теперешней границы Литвы и Латвии. (В 1897 году евреи составляли 56% населения Векшняя — 1646 человек. 4 августа 1941 года все евреи Векшняя, которых к 1940 году оставалось около 600 человек, были расстреляны в близлежащем Мажейкае) (11).

И. Сельвинский (крайний справа) в группе офицеров. Латвия, май 1945 года. Фото Ю. Иванова

И. Сельвинский (крайний справа) в группе офицеров. Латвия, май 1945 года. Фото Ю. ИвановаНекоторые впечатления от поездки вошли в вымученную статью Сельвинского «Кенигсберг сегодня (Путевые записи)», в которой поэт пишет чуть ли не с одинаковым энтузиазмом о Канте и о советской победе. (16). В дневнике Сельвинского от мая 1945 г. слышны ноты разочарования и нереализованных амбиций, и источник горечи поэта не только в невозможности сочинения победных стихов о Берлине. 12 мая 1945-го Сельвинский записывает: «Но что я буду писать о войне? Ведь я видел только плохое: отступление, поражение, трупы мирных жителей. Победу мне увидеть не удалось. Сижу в "слепой кишке" — спасибо, сохранили мне жизнь. Но разве ради этого я подал заявление в ЦК о восстановлении меня в армии? Я шел по следам победы в В<осточной>. Пруссии. Это мало дает». (17). «Солдатская песня», тоже написанная в Восточной Пруссии в мае 1945-го, являет собой слабое эхо замечательных песен, созданных Сельвинским в 1942–1943 годах. Как и прежде, Сельвинскому с трудом давались сталинские дифирамбы: «И рассказывает свято/ Про военные дела/ Про соколика солдата/ Да про Сталина-орла» (18)

Находясь в Прибалтике весной и летом 1945-го, Сельвинский размышлял о том, что к тому времени образовало в его сознании сгусток исторических, идеологических и литературных ассоциаций: война и ужасы, свидетелем которых он лично стал; политические гонения; цена выживания и победы; Сталин. Думал ли Сельвинский о Курляндии и прилегавшей к ней Литве как о землях, где нацисты и местные убийцы уничтожили еврейскую жизнь? Видел ли он параллели между событиями Шоа в своем родном Крыму и в Прибалтике? Неизвестно, побывал ли Сельвинский весной 1945 года в Лиепае (Либаве) или Вентспилсе (Виндаве), местах массовых расстрелов латышских евреев в 1941 году, посещал ли он места расстрелов еврейского населения в деревнях и городках, которые проезжал или в которых останавливался. Побывал ли Сельвинский в концлагере Дондаген (Дундага) на севере Курляндского полуострова? Нам доподлинно известно, что Сельвинский побывал в Векшняе, Мажейкае и Жагаре, в которых древние общины литовских евреев (литваков) были уничтожены летом-осенью 1941 года. Кроме того, Сельвинский посетил Кретингу, Палангу и Клайпеду на литовском побережье. Наконец, в начале июня 1945-го Сельвинский находился под Ригой, хотя неизвестно, видел ли он место массовых расстрелов в Румбале, где 25,000 евреев Риги были убиты нацистами и их поборниками в конце ноября – начале декабря 1941 года, в течение тех самых недель, когда у Багеровского противотанкового рва было уничтожено еврейское население, остававшееся в Керчи и ее окрестностях. Сельвинский не написал ни строчки об уничтожении еврейских общин Литвы и Латвии. Молчание Сельвинского о тотальном уничтожении евреев Прибалтики можно объяснить тем, что он не был непосредственным свидетелем-очевидцем Шоа в тех местах, в которых он побывал весной-летом 1945-го. Иными словами, Сельвинский, судя по всему не обладал достаточными знаниями местных событий и не испытывал личной принадлежности к Прибалтике, чтобы стать поэтическим свидетелем и создать стихи, подобные стихотворению «Я это видел!» и короткой поэме «Керчь». Но существуют и другие, более спекулятивные и политически мотивированные объяснения. Так или иначе, в прибалтийских записях в дневнике Сельвинского за весну и лето 1945 года ничего не говорится открытым текстом ни о Шоа в Прибалтике, ни о еврейском прошлом Литвы, Латвии и Восточной Пруссии.

В то же время мы знаем, что в Прибалтике Сельвинский продолжал обдумывать увиденные им следы недавнего геноцида евреев в Крыму и на Кубани. Еврейские ноты продолжали звучать в голосе поэта, свидетельством чему поэма «Кандава» (1945). «Кандава» Сельвинского принадлежит к избранной группе ключевых еврейско-русских текстов поэтов-свидетелей, в которую также входят цикл из шести стихотворений Эренбурга («Новый мир», январь 1945 года), «Лагерь уничтожения» и «Не вечная память» Антокольского («Знамя», октябрь 1945 года; «Знамя», июль 1946 года) и «Бабий Яр» Озерова («Октябрь», март-апрель 1946 года). (19) После публикации в ведущих московских журналах эти стихи поведали о Катастрофе еврейства широкой аудитории советских читателей. Промежуток открытости советских журналов стихам о еврейских жертвах был недолгим и продолжался до лета 1946-го. Интерлюдия еврейского самовыражения (20) — и публикации в советском мейнстриме русскоязычных текстов о Шоа — была прервана в 1947 года официальным торможением публикации и последовавшим запретом на издание в СССР «Черной книги» Эренбурга-Гроссмана. (21)

«Кандава» была написана в Дзинтари под Ригой в июне 1945-го и свела воедино то, что Сельвинский — свидетель Шоа увидел в 1942–1943 годах в Крыму, на Северном Кавказе и на Кубани, с тем, что весной 1945 года Сельвинскому было известно о так называемом «окончательном решении» и уничтожении евреев в лагерях смерти в Польше (в «Кандаве» названы три лагеря: Майданек, Освенцим-Биркенау и Треблинка). «Кандава» была опубликована в январском-февральском номере журнала «Октябрь» за 1946 год в составе подборки из четырех текстов, написанных в Прибалтике весной 1945-го. В журнале подборка Сельвинского предшествовала подборке из трех стихотворений Михаила Исаковского, «Снова замерло все до рассвета (Песня)», «Услышь меня, хорошая (Песня)», «Опять печалится над лугом», словно приглашая читателей сравнить стихи двух поэтов (22). Сельвинский позднее включил расширенный вариант «Кандавы» в состав книги «Крым Кавказ Кубань» (1947), его первой книги, допущенной к изданию после карательных партийных постановлений против поэта, выпущенных в конце 1943-го — начале 1944-го. (23) В центре повествования поэмы — рассказ Сельвинского о капитуляции нацистской дивизии у Кандавы (Кандау) 8 мая 1945 года.

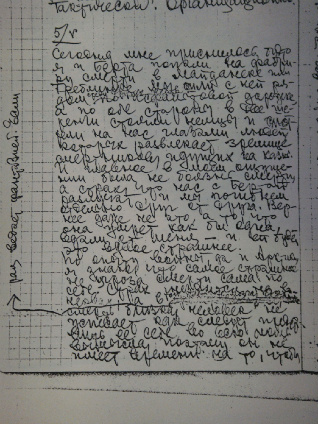

Дневник Сельвинского дает богатейший материал для реконструкции творческой лаборатории поэта во время «Курляндской весны». Трудно переоценить значение записей за начало мая 1945 года для понимания того, как лично-биографическое и историческое, советское и еврейское, засвидетельствованное и воображенное, переплелись в душе поэта. 5 сентября 1945 года Сельвинский записывает содержание кошмарного сна, среди источников которого — в первую очередь «Треблинский ад» Василия Гроссмана, а также, в какой-то мере, «Сердце тьмы» Джозефа Конрада:

Сегодня мне приснилось, что я и Берта <супруга поэта, Б. Я. Сельвинская> попали на фабрику смерти в Майденеке или Треблинке. Мы шли с ней рядом среди других жертв по асфальтовой дорожке, а по обе стороны стояли немцы и смотрели на нас глазами людей, которых развлекает зрелище смертников, идущих на казнь. <…> Самое страшное в моем кошмаре заключается не в боязни умереть, а в том, что у меня было очень много времени фантазировать о ней <подчеркнуто Сельвинским>. Я шел с Б<ертой> очень, очень долго и думал о том, куда иду и что же такое там ожидает? Какие орудия казни? Какие приемы? (24)

Страница из военного дневника И. Сельвинского с записью за 5 мая 1945 г.

Страница из военного дневника И. Сельвинского с записью за 5 мая 1945 г.Проснулся. Т.е. перешел из одного бытия в другое как переходят из жизни в смерть. К сожалению, я не верю в распад — и след<овательно> не смею делать выводы. Но вот в чем дело: мы судим о человеке по тому, какой была его жизнь. Мы говорим: характер этого ч<елове>ка определен тем, что у него убили трех детей, жена повесилась, самого же его гноили в тюрьме пять лет. Или что-нибудь в этом роде. Так? Понятно. Это биография. Явление, с которым просто невозможно не считаться. Ну а жизнь снов? Разве наряду с нашей анкетной биографией у нас нет и второй? Сновиденческой. В моей жизни огромную роль сыграло зрелище 7,000 трупов в Багеровском рву под Керчью в 1942 г. Тот, кто захотел бы изучить мой характер, должен был бы учесть и это. Ну, а кошмар 5-го мая? Я пережил то, что переживают жертвы Майданека и Треблинки. Я мог бы рассказать об этом ярко и со всеми деталями. Моей нервной системе безразлично, что этого не было с гражданином Ильей-Карлом Львовичем С., 45-ти лет, служащим, членом партии, не судился, не привлекался, не то-то и то-то. С ним этого не было, но с ними <…> это было <подчеркнуто Сельвинским>! Был ли я на Треблинке? Если спросить мою память — нет. Если же поставить вопрос перед нервами — безусловно был. (25)

В течение многих дней Сельвинский находился под гнетом увиденного и пережитого им кошмара. 7 мая 1945 года он добавляет к предыдущей дневниковой записи апокалиптический постскриптум, в котором слышны не только исторические отголоски насилия против еврейского народа, но и литературные отголоски сна Раскольникова о варварски убитой лошади:

Я все еще под впечатлением этого сна. В раннем детстве мне снилось телега, запряженная белой лошадью, а на телеге труп моего отца. Ночь. Никого нет. Белая кляча, телега, на телеге мертвец — и этот мертвец тот, кого я любил больше всех на свете. Это было в 1906 г. после еврейского погрома. Отец же мой умер спустя 17 лет, когда я был студентом IV курса. … И все же сон этот, коорый я впоследствии видел еще два раза — в Одессе (1910 г.) и в Евпатории (1911) — остался в моем сознании как травма. (26)

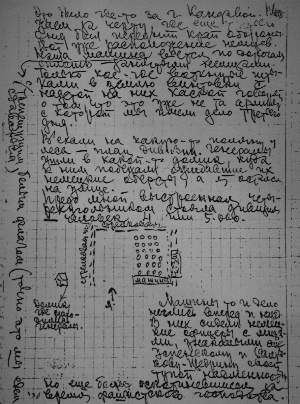

Еще через пять дней, 12 мая 1945 года, Сельвинский внес в дневник следующее изложение событий, о которых ему еще предстоит написать стихами:

Генерал Васильев (Комкор I) <генерал-лейтенант Иван Васильев, который в 1944 году отличился при освобождении Крыма> и комдив 306-й ген<ерал> Кучеренко <генерал-майор Михаил Кучеренко> поехали к немцам принимать дивизию, которая сдалась на капитуляцию. Я поехал с ними. Это было где-то за г. Кандавой. <…> Въехали на какую-то поляну у леса — плац дивизии. Генералы ушли в какой-то домик, куда к ним подъехали ожидавшие их немецкие оберсты <полковники>, я остался на улице. Предо мной выстроенная четырехугольником стояла дивизия — человек 4 или 5,000. … Эти эс-эсовские <…> глаза, как пуговицы, нахально заломленные сзади фуражки с огромными тульями — все то, что я видел в кино, на фото, даже на плакатах — все это было реальной жизнью. Меня с неудержимой силой потянуло пройтись перед этим строем. И я пошел. Это был тот самый сон 5-го мая, который потряс меня буквально 5 дней наза <подчеркнуто Сельвинским>… Я шел по утоптанной тропинке по линии шеренг, и 10,000 глаз, принадлежавших злейшим врагам моего народа (русского и еврейского), глядели не меня из строя. <…> Чудеса! Ах чудеса… Пять тысяч фашистов, осуществивших неизгладимый в памяти музей ужаса в Майданеке и Треблинке, не смеют тронуть пальцем прохаживающегося перед ними еврея. Сон! Еще более ирреальный наяву, чем сновидение 5-го мая. (27)

Страница из военного дневника И. Сельвинского с записью за 12 мая 1945 г.

Страница из военного дневника И. Сельвинского с записью за 12 мая 1945 г. <…> Самих мук смерти я не досмотрел, потому что мне в конце концов удалось проснуться, но осталось одно странное ощущение: две шеренги немцев, а внутри по асфальтированной дорожке идем вместе с другими смертниками мы с тобой. Но основная мысль, вернее — чувство: не боязнь смерти, в страх перед тем, что нас разлучат и мы погибнем отдельно друг от друга.

Вчера я увидел именно эту картину. В лагере немецкой дивизии за городом Кандавой на большом плацдарме стояла в виде каре немецкая дивизия, а наш генерал и его штаб, в котором находился и я, шли внутри этого каре — почти так, как мне снилось. <…> И все время, пока я шел за генералом, мне казалось, что ты рядом, — и вот сознание того, что это день нашего брака <подчеркнуто у Сельвинскoго> и что в этот день Кандава, а не Майданек определяют нашу с тобой жизнь, делало меня совершенно блаженным от счастья. (28)

В письме дается чертеж будущей поэмы и даже обнажается паронимический прием: в ассонансе «Кандáва-Майдáнек» заложен глубокий структурно-композиционный смысл. В структуре поэмы «Кандава», в которую воплотилось пережитое Сельвинским в Курляндии в первой половине мая 1945 года, увиденный 5 мая 1945-го (и подробно описанный в дневнике) кошмарный сон становится поводом для воспоминания, документального по своей изначальной интонации, о сдаче в плен нацистской дивизии. Последнее, в свою очередь, позволяет поэту вообразить живой кошмар одного из сдающихся в плен нацистских офицеров — кошмар, в котором нациста призывают к ответу не только советские военнослужащие, но и ожившие голоса жертв Шоа.

Поэма открывается чудовищным сном, который трансмогрифицируется в воспоминание лирического героя:

мне снился накануне сон: иду

с женою рядом где-то в Освенциме

или в Майданеке. Иду пред строем

фашистских серо-голубых солдат,

и тысячи оледенелых глаз,

презрительных, насмешливых, злорадных,

а то и просто любопытных, смотрят

на то, как мы идем на гибель. (29)

Вскоре после этого фактура повествования переходит из сновиденческой ирреальности к воссозданной автобиографической реальности; тон повествования меняется, когда Сельвинский начинает описывать, как в составе группы советских генералов и офицеров он участвовал в принятии капитуляции нацистской дивизии. По ходу того, как глаза Сельвинского скользят по шеренгам немецких солдат и офицеров, мысли снова уносят его в стихию недавнего кошмара о том, как вместе с женой он шел на смерть в нацистском лагере уничтожения:

<…> мне вспомнился вчерашний мой кошмар...

Вот! Вот они, те самые глаза,

что на меня со спутницей глядели,

когда мы шли на гибель. Я узнал

вот этого! И вон того! И тех,

что во второй... что во второй шеренге...

Скажите им: «Майданек», «Освенцим»,

«Треблинка» или «Керчь». Они поймут.

Они оттуда! <...>. (30)

Автор двух ключевых стихотворных текстов о Шоа в Крыму («Я это видел!» и «Керчь»), Сельвинский поместил Багеровский ров под Керчью в ту же самую категорию, что и три нацистских лагеря уничтожения, Освенцим-Биркенау, Майданек и Треблинка. Но поэма не завершается сценой сдачи немецких войск, в которую Сельвинский вживляет кошмарный сон о смерти в лагере уничтожения. Вспышка кинематографического воображения (или это тоже факт автобиографии?) позволяет Сельвинскому описать, как он замечает наградной знак — эмблему родины поэта, Крымского полуострова — на униформе капитана-нациста. Такими «крымскими щитами» (по-немецки, «крымский щит» = Krimschild) были награждены примерно 250,000 участников немецкой крымской кампании 1941–1942 годов: (31)

Я разглядел чеканку очертаний

расстрелянного Крыма. Боже мой!

На нем оттиснут пунктом: Симферополь...

(Я там родился.) Севастополь! (Здесь

я обучался воинскому долгу.)

Евпаторийский берег — берег муз,

где занялась любовь моя и песня.

Я сам не помню, как это случилось...

Я, как лунатик, подошел к нему

и посмотрел в глаза. Готов поклясться,

что я их видел. Видел накунуне

в Майданеке. И спутница моя,

наверное, узнала б их мгновенно.

В расширенном варианте поэмы Сельвинский добавил Керчь к списку перечисляемых городов и достопримечательностей Крыма:

Евпаторийский берег — берег муз,

где занялась любовь моя и песня.

<И, наконец, от древности седая,

заваленная пеплом, как Помпея,

забрызганная кровью и мозгами

вершина всех моих мучений — «Керчь»!> (32)

В коротком лирическом отступлении, уносящем поэта в годы молодости и дальше, к древним иудейским и греко-римским корням Крыма, и одновременно обращенном к военным годам личной храбрости поэта и его миссии поэта-свидетеля, Сельвинский повторяет несколько фраз из поэмы «Керчь». Он пишет о том, что двигался вдоль строя немецких солдат «как лунатик» — точно так же, как в поэме 1942 года передвигался крымский еврей, потерявший всю свою семью у Багеровского рва. Версификация «Керчи» и «Кандавы», белый пятистопный ямб, также указывает на кровное родство этих поэм. Хелемский первым высказал в печати мысль о том, что ряд военных произведений Сельвинского, среди которых «Я это видел!» и «Керчь», образуют цикл эпических пропорций — эпос о войне (и, добавим, о Шоа) в Крыму. О создании такого эпоса Сельвинский размышлял, размышлял в дневниках и письмах военного времени, но замысел не был осуществлен. Хелемский, который знал Сельвинского в период написания «Кандавы», указал на внутренний диалог поэмы 1945 года с поэмой «Керчь». (33) В поэзии военных лет Сельвинский не раз возвращался к теме уничтожения евреев Крыма, поэтическим свидетелем-очевидцем которого он стал в начале 1942 года.

Обращаясь вновь к повествованию «Кандавы», заметим, что в поэме автобиографический герой Сельвинского подходит к нацистскому офицеру и «с шерстью» срывает «крымский щит» с его униформы. Это наполняет героя Сельвинского чувством такого «совершенного блаженства», какого он еще «не испытывал ни разу». (Вспомним слово «блаженство», ранее употребленное Сельвинским в письме к жене.) Но что еще более важно, автобиографический герой Сельвинского читает в глазах нациста еще одну кошмарную фантазию: восемь советских узников идут вдоль шеренг немецких войск в Освенциме, и один из узников вдруг подходит к этому капитану и срывает у него с груди («крымские щиты» иногда носились не на левом рукаве, а на груди) — «с него — эсэсовца, арийца — эмблему покоренья Крыма». Фраза «покоренья Крыма» — как звоночек из литературного прошлого Сельвинского — напоминает читателю о знаменитой реплике Чацкого из второго действия, пятого явления «Горя от ума»:

А судьи кто? — За древностию лет

К свободной жизни их вражда непримирима.

Сужденья черпают из забытых газет

Времен Очаковских и покоренья Крыма.

В «Кандаве» Сельвинский подчеркивает свои глубокие корни не только в русском (советском) модернизме, но и в золотом веке русской поэзии. Отсылка к словам остроумного Чацкого — внутреннего диссидента комедии Грибоедова — несет двойную нагрузку. С одной стороны, Сельвинский таким образом отсылает читателя не только к тому далекому времени, когда Крым и части черноморского побережья вошли в Российскую империю в ходе русско-турецких войн, но и к недавней оккупации (попытке «покорения») Крыма нацистской Германией. С другой стороны, Сельвинский прозрачно намекает на тех советских «судей», которые выносили поэту приговор за его стихи и за то, что он не мог молчать о зверствах нацистов и их коллаборантов. «Забытые газеты» в словах Чацкого вновь напоминают нам об отказе поэта верить «газетным столбцам» и его желании увидеть все «своими глазами», как в стихотворении «Я это видел!» — и в этом еще одно звено, связующее «Кандаву» и стихи Сельвинского о Шоа в Крыму, написанные в 1942–1943 годах.

В реальности — а не во внедренном в реальность кошмаре — сдающийся в плен нацистский капитан стоит молча, «парализованный законом Краха, / раздавленный обвалом фатерленда». Сельвинский пишет о том, как в «яростном молчанье» нациста он «слышал шум красноармейских стягов, / браваду труб и грохот барабанов / и ликованье тысяч голосов / из пепла, из поэм, из сновидений!» Тема памяти о Шоа соединяет финал стихотворения Сельвинского с концовками стихотворений Эренбурга, Антокольского и Озерова, написанных в 1944–1945 годах и опубликованных вскоре после их написания. Это, в свою очередь, дает основания думать, что в эти годы исторический контекст вызвал во многом схожие литературные отклики у столь разных еврейско-русских поэтов.

Примечания

(1) Copyright © 2013 by Maxim D. Shrayer (Максим Д. Шраер). All rights reserved, including electronic. Тексты И. Л. Сельвинского цитируются с любезного разрешения Т. И. Сельвинской и О. В. Некрасовой. Фотография воспроизводится с разрешения наследников Сельвинского. Факсимиле дневника Сельвинского воспроизводятся с разрешения Дома-музея Ильи Сельвинского (Симферополь). Автор выражает искреннюю благодарность Л. И. Дайнеко, директору Дома-музея Ильи Сельвинского и всем сотрудникам музея, а также проф. Роману Кацману (Бар-Иланский университет, Израиль) и Борису Берлину (Симферополь). Автор благодарит Фонд Гуггенхайма (John Simon Guggenheim Memorial Foundation) за поддержку исследований.

Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. В изд. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 9. М. 1967, стр. 394; ср. Люди, годы, жизнь. Издание в трех томах. Ред. Б. Я. Фрезинский. М. 2005. Т. 2, стр. 408. Эренбург. Накануне. «Правда», 1944, 17 августа.

(2) К лету 1944 г. работа над «Черной книгой» была в разгаре, и Эренбургу удалось привлечь к сотрудничеству целый ряд еврейско-русских поэтов. Маргарита Алигер, Павел Антокольский, Вера Инбер и Лев Озеров готовили материалы очевидцев и очерки об уничтожении евреев на оккупированных территориях. СССР. Сам Сельвинский по ряду причин, по-видимому связанных прежде всего с его положением опального поэта, не принимал участие в подготовке «Черной книги». Об этом подробнее в кн. Maxim D. Shrayer. I SAW IT: Ilya Selvinsky and the Legacy of Bearing Witness to the Shoah. Boston. 2013. См. Также Максим Д. Шраер. Илья Сельвинский, свидетель Шоа. «Новый мир» 2013, 4, стр. 146–166.

(3) О гонениях на Сельвинского см. Shrayer. I SAW IT. С. 137–186; Шраер. Илья Сельвинский, свидетель Шоа.

(4) Сельвинский. Военный дневник. 7 апреля 1945. Авторизованная копия, Дом-музей Ильи Сельвинского в Симферополе; ср. цит. В. С. Бабенко. Война глазами поэта. Крымские страницы из дневников и писем И. Л. Сельвинского. Симферополь, 1994, стр. 65.

(5) См. Сельвинский. Военный дневник. 7 апреля 1945; Shrayer, I SAW IT, cтр. 195–199; Бабенко, стр. 64–65.

(6) Сельвинский. Военный дневник. 7 апреля 1945; ср. цит. Бабенко, стр. 65.

(7) Оба документа хранятся а Доме-музее Ильи Сельвинского в Симферополе.

(8) Сельвинский. Военный дневник. 15 апреля 1945 г.

(9) Илья Сельвинский. Тихий фронт. «Литературная газета». 17 ноября 1968. Ср. цит. Яков Хелемский. Курляндская весна. В кн. О Сельвинском: воспоминания. Под ред. Ц. А. Воскресенской и И. П. Сиротинской. М. 1982, стр. 136; см. Также Хелемский 167–168.

(10) Об этом см. Хелемский. Курляндская весна, стр. 127–128.

(11) См. Векшняй. http://ru.wikipedia.org/wiki/Векшняй; http://www.rujen.ru/index.php/ВЕКШНЯЙ. Просмотр 9 сентября 2013 г.

(12) Хелемский. Курляндская весна, стр. 131; см. Хелемский, стр. 127–128; 134–135.

(13) Сельвинский. Дневник. 20 мая 1945 г.

(14) Сельвинский. Дневник. 2 июня 1945 г.

(15) Хелемский. Курляндская весна, стр. 146.

(16) Сельвинский. Кенигсберг сегодня (Путевые заметки). «На разгром врага» 1 июня 1945 г.

(17) Сельвинский. Дневник. 5 июня 1945 г. ср. цит. Бабенко, стр. 66.

(18) Сельвинский. Солдатская песня. В кн. Крым Кавказ Кубань. Стихи. М. 1947, стр. 218–219.

(19) См. Эренбург. Стихи. «Новый мир», 1945, 1, стр. 16; Антокольский. Лагерь уничтожения. «Знамя», 1945, 10, стр. 34; Озеров. Бабий Яр. «Октябрь», 1946, 3–4, стр. 160–163.

(20) Здесь я ограничился наблюдениями о русскоязычной поэзии и не касаюсь стихотворений, написанных и опубликованных на идише, а также переводов с русского на идиш.

(21) См. подробности в кн. Еврейский антифашистский комитет в СССР. 1941–1948. Сост. и ред. Шимон Редлих и Геннадий Костырченко. Москва. 1996; Государственный антисемитизм в СССР от начала до кульминации 1938-1953. Сост. и ред. Геннадий Костырченко. Москва. 2005.

(22) Михаил Исаковский. «Снова замерло все до рассвета (Песня)», «Услышь меня, хорошая (Песня)», «Опять печалится над лугом». «Октябрь», 1946, стр. 9–10.

(23) Сельвинский. Кандава. «Октябрь», 1946, 1–2, стр. 3–6. Ср. Кандава. В кн. Сельвинский. Крым Кавказ Кубань. М. 1947, стр. 209-217. Журнальный вариант “Кандавы” короче варианта, опубликованного в кн. «Крым Кавказ Кубань» и дальнейших изданиях.

(24) Сельвинский. Дневник. 5 мая 1945.

(25) Сельвинский. Дневник. 5 мая 1945.

(26) Сельвинский. Дневник. 7 мая 1945.

(27) Сельвинский. Дневник. 12 мая 1945.

(28) Сельвинский. Письмо Б. Сельвинской. 10 мая 1942 г. Цит. по Хелемский. Курляндская весна, стр. 158.

(29) Сельвинский. Кандава. «Октябрь», 1946, 1–2, стр. 3–6. Далее цит. по этому источнику.

(30) В стихотворении «Разговор с военнопленным» (1944), Сельвинский утверждает, что немецкий солдат не имеет права говорить, что его заставили воевать: «Но когда ты, солдат, идешь,/ Через наши советские села/ И глядишь, как твоя молодежь,/ Обагряя штык или нож,/ Предается жизни веселой;/ Или больше того: когда,/ Проходя через города,/ Невзирая на рвы в трупах/ От расстрелов и душегубок,/ Шагаешь, подобно всем,/ И месяц, и пять, и семь —/ Ты не смеешь тогда лепетать,/ Что насильно тебя забрили:/ Ты в ответе за каждую пядь,/ Рядовой Нидерландер Вилли!» Сельвинский. Разговор с военнопленным. В кн. Крым, Кавказ, Кубани, стр. 183.

(31) См. «Крымский щит» http://ru.wikipedia.org/wiki/Крымский_щит, просмотр 10 сентября 2013 г. См. Также О. В. Романько. Крым под пятой Гитлера. Немецкая оккупационная политика в Крыму, 1941–1944 гг. М., 2011. Экземпляр хранится в Доме-музее И. Л. Сельвинского в Симферополе.

(32) Сельвинский. Крым, Кавказ, Кубань, стр. 215–16.

(33) См. Хелемский, стр. 170-172. См. об этом Shrayer. I SAW IT, стр. 210–211.