Если вам приснился ваш старый учитель, то скоро вы встретите человека, который изменит вашу жизнь. Чтобы не пройти мимо него, покрасьте ногти на больших пальцах ног разным по цвету лаком. (Из сонника)

Физика

Физик Кайкин носил вельветовые брюки и черный свитер-гольф. Настоящий ироничный физик. Он был другом моих родителей и легко мог бы стать моим репетитором по точным наукам. Но не стал. У нас с ним сразу не заладилось, еще с самого моего раннего детства. Как-то раз приходит в гости, а я делаю уроки за большим столом. Стол высокий, так что я уселась на энциклопедию БСЭ (большую советскую). А физик Кайкин увидел это и говорит: «Вот хорошо бы, чтобы все знания из энциклопедии прямо так и переходили в ребенка. Авось и до головы доберутся».

Пока знания добирались, подрос мой старший брат, и у него возникли проблемы с физикой. Мама позвонила Кайкину.

— Позанимаешься с ним?

— Пусть приходит.

— Но ты учти, он ни бум-бум.

— Ладно, посмотрим.

После первого урока раздался звонок от Кайкина. «Черти! У вас гениальный ребенок! У него нестандартное мышление. Дайте его мне, я сделаю из него физика». И вот уже через пару месяцев брат стал блистать на городских олимпиадах.

Спустя три года передо мной забрезжила двойка в четверти. Мама, разумеется, позвонила Кайкину.

— Она ни бум-бум.

— Ой, Надя, я тебя умоляю.

— Нет, она правда ни бум -бум. Ей двойка в четверти светит!

— Ага, знаю я ваших двоечников.

— Ее заставят ходить на летние занятия.

— Приводи, посмотрим.

Мы поговорили с Кайкиным. Точнее, он быстро пальпировал мой мозг и с негодованием забросил его куда-то в угол.

— Твоя мама права, ты ни бум-бум, совершенно!

Вот это уже было лишним, его ведь предупреждали. Я возненавидела Кайкина. Я мечтала его обидеть, сказать ему что-то едкое и ироничное. Не только об этом мечтала, конечно, а еще о всяком разном, тем более что потихоньку подрастала, — и выросла, и стало мне шестнадцать лет. Я училась в художественном училище и решила подработать оформителем. А в городе как раз открылся шахматный клуб. Я пошла туда наниматься — и вдруг вижу: навстречу мне выходит физик Кайкин. И оказывается уже не ироничный физик, а добрый шахматист. У него черно-белый свитер и брюшко. Мне сразу расхотелось его обижать. Сорок лет человеку, жизнь уже обидела, куда еще?

А Кайкин, когда меня увидел, обрадовался: «К нам? На работу? Вот здорово! Нам нужен оформитель, мы ведь здесь ни бум-бум, понимаешь? Турнирные таблицы сами пишем, как курица лапой. Ну, конечно, нужно еще ставку тебе выбить, убедить начальство…»

В общем, договорились мы с Кайкиным, что я бесплатно начерчу им турнирную таблицу, чтобы продемонстрировать свои способности. А уж как подойдет новый турнир, тогда мне дадут настоящий заказ. И он показывает мне старую таблицу, прошлогоднюю, и говорит: «Вот видишь, колонка с фамилиями шахматистов, а вот рядом — колонка со званиями, а вот количество выигранных партий. Но это все не актуально, это прошлогоднее. Так что ты, главное, покажи, что ты умеешь все красиво расчертить и красиво написать. Чтобы нашего директора впечатлить, а то он, знаешь, ни бум-бум. А что там, в колонках, — неважно, никто читать не будет».

Я пришла домой, взяла лист ватмана и давай чертить. Всю ночь чертила. Заголовок, потом колонки разноцветными фломастерами. Наконец пришло время вписывать шахматистов. Я вначале хотела придумать какие-нибудь мифические фамилии. А потом решила продемонстрировать серьезность и вовлеченность в коллектив. Так что я взяла настоящие фамилии из старой таблицы и вписала их в новую. А чтобы покрасивей выглядело, чередовала короткие фамилии и длинные.

И вот приношу я эту таблицу в клуб, шахматисты видят, как все красиво расчерчено, и говорят: «О!»

А потом вдруг как-то нехорошо в нее впиваются. Трое шахматистов схватились за мой ватманский лист и давай его читать! Я говорю: «Да не читайте вы! Таблица-то не настоящая, я ж в шахматах ни бум-бум, писала для красоты!» А они: «Да какая ж это красота, когда Якимчук проходит как первый разряд, а у него третий. А Бойко только одну игру играл, а не пять. А Сергеев с Яценко играть никак не могли. Это же разного уровня шахматисты. Это же немыслимо: Сергеев — с этим молокососом Яценко!»

Потом набежали еще дядечки, только и слышно: «Сергеев с Яценко! Нонсенс! Якимчук — первый разряд! Ерунда!»

Потом появился физик Кайкин. Я ему говорю: «Вы сказали, опытный экземпляр, данные не важны, все равно никто читать не будет!» А он: «Ну да, опытный-то опытный, но Сергеев с Яценко — это, понимаешь ли, перебор. Яценко — он же пшик, ни бум-бум! Заходи, может, через пару месяцев, когда наши все подзабудут. Пусть немного уляжется».

Странная она, жизнь. Вначале ты маленькая девочка, мечтающая обидеть физика Кайкина. Потом ты становишься сильной девушкой, способной обидеть целый шахматный клуб, но счастья это не приносит.

Анатомия, живопись

Мария Голубец была старше всех преподавателей в училище. Маленькая, сухонькая, со впалой старушечьей мордочкой и тяжелыми вишневыми глазами. Запах табака зашкаливал далеко в мужское. Носила черные безрукавки, вышитые украинским орнаментом, и свои особые стариковские тапочки — словно два гнезда, выложенные изнутри пухом. А еще мундштук. Он был из прозрачного пластика, в котором стыли пластмассовые розы. Про такие штуки говорили, что их мастерят зеки. Явный китч, неожиданная вещь для художницы.

Мы пишем натюрморт. Помню горький запах акварели, и кисточки звякают в банках. Она подходила тихо. Почему-то не принято было оборачиваться на ее голос. Полагалось сидеть и, глядя на свою работу, слушать слова, перелетающие через плечо. «Мо-ло-дец, умница! Набрал на кисточку вот этого коричневого говна — и поше-ел возить. Смотри-ка, весь угол извозюкал, а потом еще сверху белилами пернул! Да посмотри же ты, что там делается справа, в том углу! Это яблоко в полутени… Оно же там… млеет, тает…»

Возможно, мы засыпали задолго до того, как она касалась плеча своим прозрачным мундштуком, потому и выдержали. Про говно рано или поздно слышал каждый. Почему никто не вскочил, не опрокинул мольберт? Жили в тоске, некоторые — на грани самоубийства, но исправно отмечали дни рождения и готовили капустники. Про говно не вспоминали потом никогда. Так солдаты вспоминают что угодно, только не мутный невзрачный лесок, где чуть не попали в окружение.

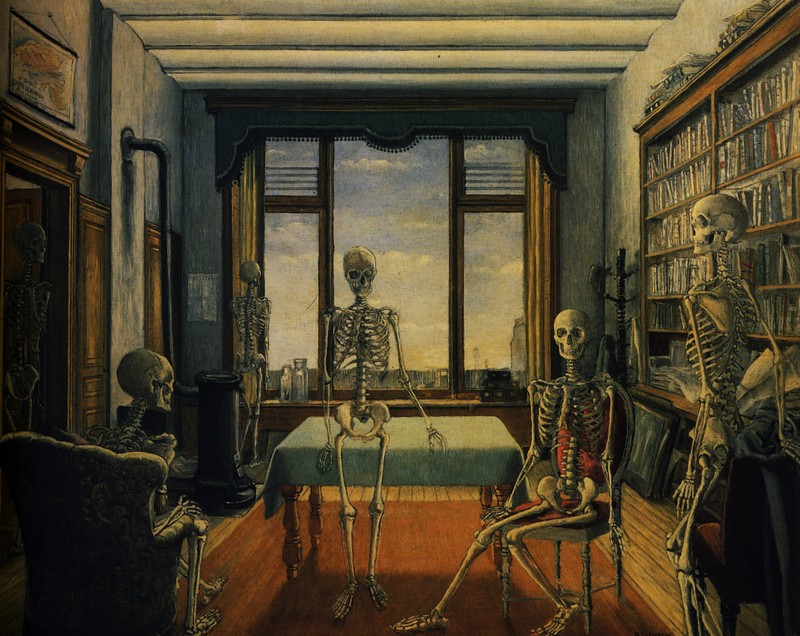

На втором курсе она преподавала нам анатомию. Стоит у доски, на фоне анатомических таблиц, где люди цветут как деревья с красной корой. Стоит, а в руке человеческая кость. Она не хотела, чтобы мы учились по пластмассовым муляжам. Говорила — они мертвые, не передают пластики. Она показывала, как кость изгибается (говорила: «Поет»). Мы быстро научились не бояться скелетов. Брать в руки ключицу так, словно это флейта, и тазовую кость так, словно это корона. Нам предстояло двигаться к мышцам. Мы уже готовы были и их не испугаться, увидеть красоту. Но тут она нас удивила. Смущаясь и впервые как бы советуясь с нами, сказала: «По программе полагаются походы в анатомичку, только вот я думаю, не нужно вам этого. Там мертвое, гадость». Она говорила «хадость». Выдыхала это «ха», как каратисты выдыхают при ударе. Думаю, что она боялась за нас. Не хотела, чтобы мы привыкли, залюбовались насмерть.

Потом пришло время первый раз рисовать обнаженную натуру. Мы знали, что для многочасовых постановок обычно позирует Валентина Ивановна, красивая женщина под сорок. Мы видели ее на работах старших курсов, вывешенных в коридоре. Это было тело, много раз рисованное, текущее по проторенному руслу. Не страшное, оправданное тело. Но в последний момент что-то сбилось в расписании. Вместо Валентины Ивановны пришла Люся. Люся Тюлька – так ее звали. Позировала она между запоями, но аккуратно, без пропусков и опозданий. И вот теперь я увидела Тюльку, ожидавшую в коридоре. На ней было пальто отчаянного весеннего цвета парковых скамеек. Она сняла красный мохеровый берет, и видна была шея. Я отогнала мысли о том, как и чем эта шея будет продолжаться. Нужно было спешить. Натянуть холст для новой постановки — и сделать это так, чтобы не застукала Голубец. Она злилась, когда видела, что мы готовимся наспех, в последнюю минуту. Я направилась в аппендикс, коридорный отросток, где можно было вдосталь постучать молотком. Но там уже кто-то был. Вначале я почувствовала знакомый, чрезмерный, горький запах табака — и только потом услышала голоса. Голубец спорила о чем-то с нашей директрисой.

— Ну как ты не понимаешь, Маша, — говорила директриса, — это ведь 30-часовая постановка. Се-ме-стро-вая. А свободных натурщиков до следующей недели нет.

— Так порисуют меньше. Ничего… Потом нагонят.

— Но это же весь график собьет! Первая серьезная обнаженка.

— Вот именно, что первая! Найди им кого-нибудь, кого хочешь, но не Люсю. Не в первый раз.

— Ну ладно, отошлю я Тюльку. А они-то что? Сейчас два часа без дела слоняться будут?

— Найдется им дело. Пусть пойдут перед корпусом снег поразгребают.

И Люся Тюлька поковыляла на своих скошенных каблуках домой. А мы выбежали во двор. Дышать железным воздухом. Отсекать с боков тугие крахмальные ломти.

Русский язык

Я знаю, в это трудно поверить, но когда-то я была счастливым обладателем абсолютной грамотности. Мне был подвластен синтаксис и не страшна пунктуация. Это сейчас я ловлю вводные слова дырявым неводом запятых, и они ускользают от меня, как рыба от неопытного рыбака. Это сейчас я взвешиваю на ладони каждое «-тся» и «-ться», словно это фальшивый слиток, а мои тире, как стрелы ослабевшего воина, часто не попадают в цель. Это все сейчас, но было время, когда я не знала сомнений. Перед контрольными ко мне приводили отличников из соседних классов, как бывает в блокбастерах, когда супергероя в начале его карьеры приводят к умному мутанту. Притихшие зубрилы ловили каждое слово, когда я, такая простая и печальная, негромко вещала: «Написание “-ние”, “-ание”, “-ение”, “-нье”, “-анье”, “-енье” в суффиксах отглагольных существительных связано или со смысловым различием, или со стилистической дифференциацией. В смысловом отношении различаются…»

Откуда такие фундаментальные знания, спросите вы. А дело в том, что в конце восьмого класса, когда до вступительных экзаменов в художественное училище оставалось два месяца, мне наняли репетитора по русскому. В училище был дикий конкурс, и диктант, написанный на пятерку, существенно поднимал шансы. Кто-то рассказал маме, что есть здесь одна, которая «дает русский».

Учительницу звали Ася Ароновна. У нее были блестящие черные глаза, челка с туго закрученными кудряшками и большие красные бусы, над которыми сиял ряд крепких белых зубов, отчего казалось, что бусы в два ряда: белые и красные. Но это было не главное. Главным, из-за чего каждый, кто ее вспоминал, говорил: «О!» — была ее попа, абсолютно квадратная, как тумбочка.

Тумбочка поплыла передо мной, покачиваясь, как плывет мебель в паводок. Я — за ней. Мы прошли через весь дом — узкие темные комнаты, — пока не оказались в кабинете.

«Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. Странный свет — неяркий и неподвижный — был непохож на солнечный. Это светили осенние листья. За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние(1)×(1) Отрывок из рассказа Паустовского «Желтый свет»». Неправда! За окном все было зелено, на земле — медная мелочь майских бликов, а кабинет наполнен густым бутылочным сумраком, который бывает только летом и только в старых еврейских домах, но она диктовала, я писала и смирялась с тем, что мне предстоят два месяца русской грамматической осени.

Это был несложный пробный диктант. Ася Ароновна взглянула на лист и стала расспрашивать меня про бабушку и дедушку. «Они, говоришь, жили под Одессой? А где именно, в поселке или местечке?» Позже я поняла, что астрономическое количество ошибок заставило ее всерьез усомниться в том, что перед ней еврейский ребенок.

А потом она начала «давать русский». Русский давался на отдельных листах. «Никаких тетрадок. Ты должна раскладывать их перед собой, видеть все одновременно». Она следила за тем, как я пишу на этих листах. Заголовок. Определение. Правила. Исключения. Все это складывалось в аккуратные текстовые блоки, в которых тоже царил порядок. Каждое предложение писалось с новой строки. «Запятая в сложносочиненном предложении ставится в случае…» — писала я, и на секунду замирала — так хорошо размявшиеся гимнастки, подойдя к снаряду, останавливаются, прикидывая в уме всю комбинацию и чуя победу. Каждый урок мы писали по диктанту. Ошибок становилось все меньше и наконец не осталось совсем, и мы приступили к отработке фигур высшего пилотажа. Чтобы подстраховаться на случай злостного коварства устроителей экзамена, Ася Ароновна диктовала текст нарочито монотонно, не выделяя интонационно знаков препинания. К тому времени я уже настолько чувствовала язык, его анатомию, что легко обходилась без интонаций. Я находила солнечное сплетение в каждом предложении, и выделить его запятыми было так же просто и приятно, как отследить расположение мышц на тренированном теле. Я предвидела новый виток мастерства: она будет запутывать, нарочно выделяя интонацией неправильные места, а я все равно напишу грамотно. До этого не дошло — мы поступили.

С этого момента грамотность стала убывать. К концу четвертого курса полностью испарилась, а тут как раз поступать в институт, и я вновь постучалась в знакомую дверь. Мы вновь написали пробный диктант. «Как такое может быть? – изумилась Ася Ароновна. — Я ведь помню, как ты держала грамотность. Ты держала ее в руках! Ты ее чувствовала, это были не нахватанные знания!»

Что я могла ей ответить? Были приставки и суффиксы, были Пришвин и Паустовский в примерах к каждому правилу, и сентябрьская четкость каждого слова, и бревенчатые потолки, и задумчивые охотники, вечно почему-то поджидающие тетеревов, и мечтательные рыбаки, уже державшие в руках, но упустившие ее, грамотность — тяжелую, дрожащую, гудящую рыбу.