В этой пьесе впервые возникают образы героев и ситуации, которые впоследствии будут развиваться на страницах книги «Дорога уходит в даль». Действие пьесы происходит в 1905 году в провинциальной гимназии, в которой учится девочка Блюма Шапира, очень похожая на Сашу Яновскую из «Дороги».

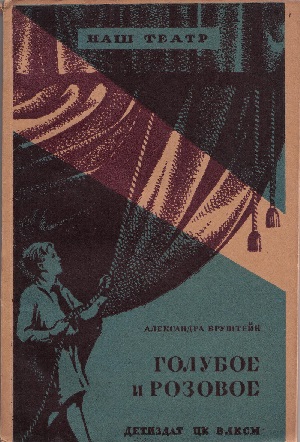

Пьеса «Голубое и розовое» впервые поставлена в Третьем московском театре для детей в 1936 году. Проиллюстрирована книга фотографиями спектакля «Голубое и розовое», поставленного театральной студией Бауманского детского дома культуры в Москве (постановка Сергея Серпинского).

В рубрике «Исчезнувшие книги» мы публикуем сегодня авторское предисловие, а также иллюстрации к книге «Голубое и розовое» 1939 года.

//

От автора

Такие сны знаю и я. И самый страшный из них: мне снится гимназия, в которой я училась ребенком.

Мне снится, что мама ведет меня на приемный экзамен в гимназию. Я — маленькая, мне восемь лет, но в этот день я — старая и безрадостная, как моя бабушка. Я так боюсь предстоящего мне экзамена, что меня даже тошнит. Я сжимаю мамину руку — мама отвечает мне, но ее пожатье говорит о том, что и она боится за меня до дурноты.

Нас провожает до гимназии Марк Исаевич — студент, подготовивший меня к экзамену. Я знаю, что Марк Исаевич очень смелый человек. Его выслали в наш город под надзор полиции за то, что он бунтовал вместе с другими студентами против царя. Казаки разогнали их демонстрацию, топча их копытами коней, избивая нагайками. Но сегодня Марк Исаевич тоже волнуется за меня.

И даже лавочница, у которой мама покупает мне тетрадку и карандаш, смотрит на меня с состраданием и дает мне бесплатно замечательную картинку, на которой изящная дамская ручка держит двумя пальцами букет роз и незабудок.

До угла нашей улицы меня провожает еще Стаська, дочь нашего дворника. Она мне завидует — она никогда не попадет в гимназию. Платить за учение ее отец не может, а на казенный счет дворницких детей не принимают. Стаська очень способная — Марк Исаевич занимается с нею бесплатно. Прощаясь со Стаськой, я говорю тихонько:

— Если меня примут, я тебе все, все буду рассказывать, что в гимназии учат.

Но сама-то я совсем не уверена в том, что меня примут.

По программе девочки, экзаменующиеся, как я, в приготовительный класс, должны только «уметь списывать с книги и считать до ста». Но это — программа для всех. А для меня — еврейской девочки — твердой программы нет. Я должна знать все, о чем бы меня ни спросили, а спросить меня экзаменаторы могут, о чем им вздумается. И я иду экзаменоваться в приготовительный класс, подготовленная Марком Исаевичем, как в третий. При этом я холодею от ужаса: а вдруг меня спросят что-нибудь, как в четвертый? Мысленно я повторяю себе, что такое первый меридиан, чем торгует город Бенарес в Индии, каков признак делимости на три и какие дети были у русского князя Всеволода Третьего Большое Гнездо…

Мы подходим к большому мрачному зданию. Стрельчатые окна его больше чем до половины замазаны белой масляной краской. Они смотрят на мир непроницаемо и отчужденно, как покрытые бельмом глаза базарных слепцов. И ни одна раскрытая форточка, ни один выставленный на солнце цветок, ни одно выглянувшее лицо не нарушают их мертвого однообразия.

По всему наружному фронтону здания — большая вывеска:

Ведомства ее императорского величества государыни императрицы Марии Феодоровны женская гимназия с пансионом

У подъезда гимназии Марк Исаевич прощается со мной.

— Помни, — говорит он: — спокойненько-спокойненько! Не забывай про Муция Сцеволу… И про маленького спартанца с лисицей…

Я, конечно, помню про Муция Сцеволу: он говорил с врагом, бесстрашно положив руку в огонь. И про мальчика спартанца помню: лисица, спрятанная в его платье, прогрызла и прорвала ему когтями живот, но он ничем этого не обнаружил перед учителем. Однако в эту минуту и огонь и лисица кажутся мне пустяками. Экзамен в гимназию — страшнее!

Марк Исаевич остается ждать на улице, мама — в вестибюле гимназии. Я иду одна наверх, в актовый зал. Мама смотрит мне вслед. Моя круглая соломенная шляпка с ленточкой прыгает в ее руке. Маме кажется, что я иду прямо в огонь, в когти хищных зверей…

И вот меня приняли. Я стою посреди комнаты нашей квартиры в коричневом форменном платье и черном фартуке, к которому приколот бант приготовишек, ярко-зеленый, как только что сорванный лук. Платье это невероятно длинное — оно сшито «на рост». Все домашние стоят вокруг и смотрят на меня, как на лучезарное видение; даже бабушка с дедушкой пришли нарочно посмотреть на меня; прибежали и соседи. Старая нянька моя, Юзефа, утирая умиленную слезу, говорит:

— А и худенькая ж! Как шпрота копченая.

Марк Исаевич в последний раз напоминает мне про «спокойненько-спокойненько». Папа отводит меня в сторону:

— Помни: никогда не говорить неправду! Если будешь плохо учиться, мне будет горько. Но если будешь лгать, мне будет стыдно…

Я очень люблю моего папу — он никогда не говорит скучным учительским голосом того, чего он не думает. Я знаю: он и сам никогда не лжет. И я взволнованно обещаю папе говорить всегда правду.

Я вхожу впервые в класс. В нем — парты, в углу — бог, на стене — царь, на полу — плевательница. Это — мой мир, в котором я проживу восемь лет.

Я учусь в гимназии. В ней невозможно никакое маркисаевичевское «спокойненько». С утра я радостно волнуюсь: а может, я за ночь чем-нибудь заболела и мне можно не пойти в гимназию? Потом я огорчаюсь оттого, что я здорова и, значит, итти необходимо. В гимназии я боюсь классной дамы и учителей, боюсь наказаний, боюсь письменной работы, боюсь насмешек подруг над моим платьем, сшитым «на рост». У меня нет папы с собственным выездом и кучером, нет часиков, брошечки или колечка — я ни в ком не вызываю уважения! Кроме того, я еще, оказывается, отвечаю за то, что «жиды Христа распяли», и за фразу из учебника географии Смирновского, где сказано про Бердичев: «Грязный город — населен евреями».

В каждом классе — два отделения, первое и второе. В первом отделении учатся девочки, папы которых — офицеры, чиновники и купцы покрупнее. Большинство этих девочек живет в пансионе при гимназии. Они называются пансионерками и держатся как столичные барышни. Во втором отделении учатся девочки, папы которых тоже офицеры, чиновники и купцы, но победнее.

Пансионерки живут в третьем этаже того же гимназического здания. Там у них длинные казарменные спальни, называемые «дортуарами», столовая и лазарет. Они живут за закрашенными окнами, невидимые миру и не видящие мира. Их водят гулять парами. Впереди идет служитель, который при переходе девочек через улицу останавливает уличное движение. Позади последней пары идет классная дама. Пансионерок не пускают домой, кроме как на рождественские, пасхальные и летние каникулы. По воскресеньям их навещают родные. Это — самое большое развлечение. На целую неделю хватает разговоров: чья мама лучше одета, чей папа «шикарнее», чей брат больше «душка» и чьи гостинцы богаче. Одно из самых чувствительных наказаний — это когда девочку оставляют «без родных».

Пансионерки растут, как тепличные цветы. Они не имеют газет, им запрещено читать большинство книг классической литературы. Курс преподавания литературы заканчивается в нашей гимназии Пушкиным; все, что после Пушкина, — не существует.

Любимая игра у пансионерок — ставить отметки всему классу «по любви» и «по красоте».

— Ну как можно ставить Милуше Боткевич пять с плюсом по красоте! Она же курносая! Больше трех с двумя минусами никак нельзя.

— А по любви?

— Ну, по любви я ей пять с плюсом поставила: она — хорошая.

Говорят пансионерки на языке, бедном, как у дикарей: «ужасно чудно», «дивный душка», «обожаю»…

Мы, приходящие, все-таки немного больше похожи на людей. Живем дома, каждый день видим родных, читаем газеты и книги, слышим новости…

Классные дамы и учительницы чаще всего — сухие, желчные существа, озлобленные неудачно сложившейся жизнью. Классная дама получает двадцать — двадцать пять рублей в месяц жалованья; на эти деньги она должна жить — кормиться и прилично одеваться. Синее форменное платье классных дам, шерстяное или суконное, за которое девочки зовут их «синявками», шьется ими на свой счет, туфли не должны «просить каши», пальто и шляпа не должны быть вышедшими из моды. Почти все классные дамы и учительницы — одинокие, без семьи. Замужних не принимают на службу, и при выходе замуж классная дама и учительница должны уйти из гимназии.

У нас была классная дама, ее называли «Дрыгалкой». Она всегда во время уроков, сидя в углу за своим столиком, писала или читала какие-то письма. При этом сухой нос ее в черных точечках краснел и распухал, из глаз катились слезы: Дрыгалка плакала. Мы придумали целый роман и всем классом стали «обожать» ее за несчастья и разбитую жизнь. Однажды кто-то подсмотрел, что все эти письма — либо от Дрыгалки к дочери, либо от дочери — к ней. И все они были написаны рукой самой Дрыгалки. Никакой дочери у нее не было! Мы не поняли трагедии одиночества нашей воспитательницы, мы просто потеряли к Дрыгалке интерес, а многие стали даже смеяться над нею и искусно ее изводили…

Мне снится, что я учусь в гимназии. Я ненавижу большинство классных дам и учительниц. Вместе с другими я придумываю для них обидные клички: Фунька, Колода, Шимпанзюлька. Мы строим им всякие пакости и делаем это жестоко и талантливо. Они тоже ненавидят нас. Они подозревают нас в самых гнусных намерениях и даже поступках. Они подсматривают, подкрадываются, подслушивают, читают наши письма, жалуются начальнице и — наказывают. За вину и без вины, за дело и без дела, наказывают свирепо, иногда даже издевательски.

Зато, если попадется учительница или «синявка» сколько-нибудь добрая, мы ее обожаем. Мы тянемся к ней тепло, ласково, любовно, мы благодарны за самую малость.

Я сижу в гимназии на уроках, и мне так скучно, что просто нет сил! Почти никто не преподает у нас интересно — преподавание бездарно и безвкусно, как перепрелая каша-размазня, в которую забыли положить соли. Мы учим историю царей, королей и императоров всех народов по учебнику Иловайского, сообщающему в числе прочих сведений о том, что «граф Лев Толстой вместо романов предался неудачному умствованию и пропаганде противонационального направления», а «Чернышевский прославлял нигилизм и грубую чувственность». Мы долбим грамматику и слова с буквой «ять», которые должны говорить учительнице наизусть, как стихи:

Возле, ныне, подле, после.

Вчуже, въяве, вкратце, вскоре.

Разве, вместе, здесь, покамест,

Верно, редко, непременно… —

и так далее, и так далее…

Когда я после гимназии поступила на высшие курсы, то профессор математики в первой же своей лекции сказал нам:

— Милостивые государыни! Забудьте наглухо ту «математику», которой вы обучались в гимназии…

И с такой же просьбы начинали свой курс некоторые профессора истории, литературы и т. п.

— Вы подсказываете Петровой? — спрашивает меня классная дама.

По-папиному, я должна сказать правду, что подсказываю; но тогда накажут не только меня, но и Петрову, да еще влепят ей единицу. После этого меня возненавидит весь класс, и я буду «доносчица — собачья извозчица».

Когда я рассказываю это папе, он удивляется:

— Но почему Петрова не учит уроков? И почему подруги должны поощрять такую лень?

Принимаем с папой компромисс: чтоб выручить подругу перед начальством, можно и солгать… А скоро я научаюсь, как все девочки, лгать без всякого повода и надобности, лгать с ясными глазами и правдивыми подробностями. Я подсказываю, даю списывать у меня диктовку или задачу, пишу для других сочинения, которые они выдают за свои, — я обманываю учителей и помогаю своим подругам вырастать тупыми невеждами.

Иногда мне снится, что я еще учусь в гимназии. Меня и некоторых других травят и начальство и девочки. Меня — за то, что я еврейка, Маню Нестеренко — за то, что она бедная и учится на казенный счет, Зину Иваницкую — за то, что она плохо одета, Олю Звереву — за то, что ее мама дает ей на завтрак бутерброды не с белым, а с черным хлебом.

Иногда мне снится, что я — приготовишка, меня обступили кольцом и дразнят меня «жидовкой», «хайкой». Я помню про Марка Исаевича, Муция Сцеволу и спартанского мальчика — я подавляю слезы и пытаюсь объяснить им, что я не распинала Христа и что мацу делают без христианской крови. Но мне их не перекричать — их много, они наступают, мне становится страшно, и я просыпаюсь с отчаянным криком…

Хорошо проснуться! Проснуться в другое время, в другой, новой стране!

Туфли у кровати, знакомые обои, на столе — не дописанная с вечера страница. За стеной — Москва.

Радиодиктор говорит: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!» Миллионы советских школьников слушают эти слова и повторяют их в своем сердце…

А я пишу пьесу для детей моей страны. Пьесу о старой школе и прежних школьниках. О том, каким огромным и пламенным должно быть наше спасибо за сегодняшнее сияющее детство!