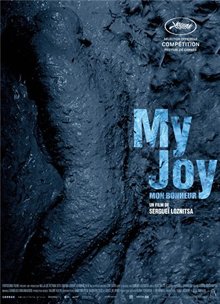

«Чудовища», «зомби», «оборотни», «орки» – это только некоторые из слов, встречающиеся в панических отзывах на фильм «Счастье мое»: впору подумать, что документалист Сергей Лозница в качестве игрового дебюта выбрал почему-то хоррор. «Русофобия», «антипатриотизм», «человеконенавистничество», «да понятно, Лозница вообще в Берлине живет» – раздается с другой стороны. Забавно было наблюдать тот энтузиазм, с которым журналисты еще до каннской премьеры гордо записывали картину в достижения российского кино (как-никак, снят фильм на русском, учился Лозница во ВГИКе, работал в Петербурге), а увидев — ожесточенно критиковали за «чернуху» и обнаруживали «украинский след» (формально это совместная продукция Украины, Германии и Голландии). Но если разобраться, нынешняя европейская «прописка» автора говорит только об исключительной его честности, да и вряд ли какой московский критик так знаком с российской реальностью, как Лозница, снимавший документальные фильмы в провинциальных городках и глухих деревнях. И кто сказал, что вымышленное, метафорическое, сказочное пространство художественного произведения «Счастье мое» тождественно России? Или же вам здесь что-то все-таки знакомо?

Вряд ли кто-то сравнится с Лозницей по умению вплести в повествование фольклорные мотивы, не навлекая упреков в пошлости, филигранно связать самые незаметные сюжетные линии, вырисовать на огромном полотне сотни мельчайших деталей — но в Каннах один из главных российских критиков жестко отозвался о драматургии фильма, не сумев прочесть все сразу. Грандиозный размах проделанной работы вызывает у иных зрителей ощущение «величественной мертвенности». Держа в уме фильмографию автора, многие приняли за чистую монету с виду документальные, но на деле абсолютно постановочные, сложно выстроенные сцены. Тем не менее, режиссерский талант Лозницы не вызывает ни у кого сомнений, водораздел проходит по линии «принимаю — не принимаю». Обо всех противоречивых моментах картины «Счастье мое» Сергей Лозница рассказал в интервью «Букнику».

– В фильме «Счастье мое» сложная структура: первая часть построена как линейный «роуд-муви», в середине – эпизод из Второй мировой, после которого повествование меняется, становится мозаичным. Почему вы решили выстроить картину именно таким образом, разделить ее пополам?

– В 2004 году я снял документальную картину «Фабрика», которая состоит из двух частей. Первая часть называется «Сталь» – в ней описан процесс литья стали, а вторая, «Глина», – это процесс изготовления кирпичей. Фильм – не о стали и не о глине, а совсем о другом: о стихотворении Блока «В соседнем доме окна жолты./ По вечерам – по вечерам...» Первая часть «Фабрики» построена по принципу линейного развития: процесс литья стали последователен, одни и те же люди совершают некое действие непрерывно во времени от начала до конца. Второй процесс – это разбитое время, совершенно другой тип производства, когда над изделием работает не один человек. Переход от одного вида производства к другому произошел, когда ремесленное производство уступило место заводам и фабрикам, но это не просто слом образа действия, это слом образа жизни, появление фрагментарности. Форму картины «Счастье мое» я почерпнул оттуда – хотя «Фабрика» имеет к ней отдаленное отношение. Кроме того, в «Счастье моем» необходимо было убедительно переменить течение времени, а это довольно непросто: действие первой части картины (45 минут экранного времени) происходит в течение одного дня, а вторая часть – куски времени, взятые из разных периодов: одного, двух месяцев. Нужно было найти убедительную конструкцию, чтобы их соединить, поэтому посередине стоит такая колонна, поддерживающая два ската крыши, – эпизод из Второй мировой войны. Он для меня очень важен, хотя по отношению к картине он стоит в стороне. Уже потом, когда я размышлял о том, почему я все-таки решил оставить этот эпизод в монтаже, я вспомнил про «Повесть о капитане Копейкине», которая не имеет никакого отношения к «Мертвым душам», но при этом напрямую относится к ним как фон, отстоящий от основного текста, как далекая аналогия, ассоциация. Гоголю была очень важна эта повесть: ее все время пытались выкинуть по цензурным соображениям, но он шел на любые поправки, потому что его не так волновало описание жестоких российских нравов, как сама «Повесть». А повесть – о том, что в бесправной ситуации человек решает свои проблемы собственными усилиями. Это еще одна составляющая пространства, описанного Гоголем. Я не сравниваю свой фильм с «Мертвыми душами», но этот эпизод в середине композиционно имеет такое же отношение к картине, как и «Повесть» к «Мертвым душам»: он тематически перекликается с тем, что происходит в фильме. С другой стороны, мне нужно было ввести зрителя в пространство, и для этого мне были нужны первые 45 минут, которые носят описательный характер. В первой части есть сказочные, фольклорные элементы: все начинается в традиции сказки со страшным концом. Здесь есть еще одно маленькое предупреждение, смысл которого проступает позднее. О том, что произойдет, героя иносказательно предупреждает попутчик, который появляется непонятно откуда и уходит непонятно куда. Парень предупреждения не понимает: в ответ на рассказанную ему историю он интересуется какой-то сторонней вещью, мелочью: «Невесту-то встретил?» Да какая там невеста!

– Даже в первой части у вас структура не совсем линейная: камера уходит то вслед за проститутками, то в глубь рынка...

– Я намеренно разваливал структуру, чтобы задать всему не совсем обязательное существование — оно обязательно по другим, вторичным признакам. Улики можно считывать по приметам, многие вещи уведены на второй план.

-- На втором плане столько разгадок, ключей, что не все, даже самые профессиональные кинокритики, в состоянии за ними уследить.

– Это разрешается очень просто: если мы что-то не понимаем в книге, мы ее перечитываем. Когда я выстраивал картину, то рисовал графики, схемы, вычерчивал взаимодействия между линиями, переклички между темами. Это и держит, как цемент, всю конструкцию: это не рациональная структура последовательного действия, которая может быть объяснена причинно-следственно, а нечто другое. Причинно-следственные связи присутствуют в других областях.

-- Все привыкли воспринимать вас как документалиста, и многим даже в голову не приходит, что, например, сцена на рынке в «Счастье моем» – постановочная. Возможно, иллюзия документализма возникает благодаря актерам, точнее, неактерам.

– Весь фильм постановочный. Я думаю, иллюзия документальности возникает благодаря всему вместе: за счет естественного движения камеры, за счет непрофессиональных актеров, за счет нетрадиционного построения драматургии. Я использую куски материала, которые более информативны: лица, которые насыщены информацией больше, чем актерские, персонажей, которые дают иной тип характеров и богатство окраски, каждое лицо – история. Здесь нет ничего удивительного: возьмите фильм «Тени» Кассаветиса. Там камера жива, дело происходит на улице, возникает ощущение, что все снято документально, – это новаторство. Я не вижу здесь противоречия: кино пытается расширить свои границы, захватывает новые территории. Я ничего особенного не сделал. Другое дело, что я пригласил массовку в 250 человек, тщательно отобрал лица, чтобы представить наиболее полную палитру, которую можно встретить в маленьком городке.

-- В некоторых сегодняшних фильмах границы между документальным и игровым практически не существует.

– Нет, такая грань всегда существует: вы в любом случае снимаете по-разному, качество материала разное. В моем случае сцена на рынке была выстроена: не я пришел на рынок, существующий по своим законам, а воссоздал законы рынка. У меня была схема, я локализовал пространство, расставил вокруг предметы, разбил людей на кучки, задал направление движения так, чтобы было ощущение естественности: камере, людям в кадре и за камерой (тем, которых я еще буду впускать в кадр). Так я намеревался достичь ощущения динамики, дать оператору возможность двигаться вместе с человеком в кадре. Репетиции с массовкой должны были довести ее до определенной кондиции. Если бы у меня была возможность снимать эту сцену неделю, я бы получил суперэффектное изображение. Важно было выработать саму технологию, а потом — уже только оттачивать. В кадр попала малая толика, процентов десять от того, что происходило вокруг и на что интересно было смотреть.

-- Почему темой центрального эпизода стала Вторая мировая война?

– Дело даже не в войне, она здесь просто обстоятельство действия, которое позволяет наиболее ярко и гипертрофированно выявлять «способности» человека в экстремальной ситуации. Тема-то совсем другая: столкновение двух разных взглядов на жизнь, которое разрешается вовсе не в интеллектуальном поле. Оно неразрешимо в принципе, и тут можно просто разойтись, услышав друг друга, а могут произойти необратимые процессы, когда одни люди лишают других жизни. Это нерешенная проблема описанного пространства. В эпизоде звучит вопрос: «Можно ли ради торжества своей идеи пойти на то, чтобы уничтожить оппонента?»

-- Этот эпизод вызывает противоречивую реакцию: красноармейцы однозначно отталкивают, а учитель-интеллектуал внушает симпатию. При этом он говорит о том, что скоро придут «цивилизованные немцы», а зрителя как будто ставят на место красноармейцев.

– Такая реакция продиктована незнанием истории и невежеством. Здесь вдруг срабатывает свисток, по звуку которого все быстро равняются и становятся по стойке «смирно». Начиная со школы, с уроков начальной военной подготовки, нас учат видеть врага в других. Там, где проведена граница, есть чужие. Там, где есть чужие, предположительно существуют враги, и к ним нужно относится не по-доброму. Я помню, как в классе висела карта расположения сил вероятного противника. Эта печать на нас уже наложена с детства. Поэтому, когда мы видим в фильме такую вот ситуацию — а по закону жанра мы должны себя с кем-то ассоциировать, придерживаться чьей-то стороны, хотя это не обязательно — мы вынужденно переходим с одной стороны, стороны доброго радушного хозяина, на другую — сторону людей, которых задел человек, ждущий врага. Мы всегда ассоциируем себя со «своими». А ведь достаточно много людей ждало немцев. «Своя» власть уже достала так, что в первые дни войны люди сдавались в плен в надежде, что «там» будет не хуже, а то и лучше. У людей существовала эта иллюзия, когда на деле они находились между двух страшных зол, между дьяволом и дьяволом. Но это знание было дано потом, а на тот момент его не было. В фильме один герой питает иллюзию, а другой — злобу. И того, и другого можно понять, но не принять. Когда смотришь эту сцену, она скальпелем отделяет человеческое от того, что нам нанесла в головы идеология. Сторону красноармейцев – преступников, убийц – принимать тоже нельзя, но камера безжалостно ставит зрителя на их место. Камера могла бы находиться в стороне, но она стоит на их точке зрения, поэтому эпизод и провокативен.

-- Ваш фильм участвовал в конкурсе фестиваля «Текстура», который посвящен современности. Вместе с тем в «Счастье моем» многое соединяет современность со Второй мировой войной. Помимо попыток нынешней власти построить некую идеологию, опирающуюся на миф о «великой победе», в чем вы видите связь современности с теми событиями? Сколько еще продлится эта связь?

– Война — страшное свершение, за которое была уплачена колоссальная жертва, причем по вине самой системы. То, что строит нынешняя власть, нельзя назвать идеологией. Это можно назвать инерцией: когда корабль потерпел крушение, люди цепляются за обломки, балки. До тех пор, пока в головах будет царить невежество, они будут цепляться за эти обломки и руки не будут соскальзывать. Это не целостная идеология, это не картина мира. Все эти георгиевские ленточки — только сигнатуры, которые не имеют отношения к мировоззрению. Это сойдет очень быстро. Инерция будет возможна хотя бы до тех пор, пока не снимут старые вывески с улиц — с именами Орджоникидзе, Ленина, Свердлова и прочих губителей — или пока у нас будут стоять памятники Ленину. В Германии вот памятники Гитлеру не стоят, нет улиц «Старая Нацистская» или «имени Гитлерюгенда». А у нас существует прекрасная желтая газета с названием «Комсомольская правда». Нужно понять, что слова — это не просто слова, а еще и образ мысли и образ действия. Нужно понять, что парень, который лежит на Красной площади, принес народу колоссальный вред — а народ продолжает его почитать, и этот парень продолжает действовать. Пока власть каким-то образом не продекларирует: «В 1917-м году был совершен разбойный переворот, все, что было сделано той властью, — преступно», – ничего не изменится.

-- Но как это произойдет, если нынешняя власть — так или иначе плоть от плоти той самой советской власти?

– Я сейчас начну разочаровывать. Нынешняя власть — плоть от плоти народа. Власть — это наш договор между собой, это колоссальная условность: мы договорились уважать неких людей. Мы можем договориться и о другом: например, отказаться от этого уважения и почитания, а если вас попробуют заставить — проигнорировать такие требования. Вот, например, в Армении не было взорвано ни одной церкви: я не очень представляю армян, собравшихся на площади и молча взирающих, как взрываются церкви, и других армян, которые затаскивают в церковь динамит.

-- Может, попытка построить что-то на обломках свойственна Восточной Европе, где произошел слом? Многие восточноевропейские государства пытаются мифологизировать какие-то события. Польша, например, – Варшавское восстание, Украина — Голодомор...

– Там никто не строит идеологию. На Украине нет идеологии как таковой — и слава богу. Это очень молодое государство. Там присутствует огромное количество разнонаправленных и разнообразных сил, но общая идеология пока одна, — к сожалению, идеология золотого тельца. Хотя это уже нельзя называть идеологией. Другое дело, что нельзя умалчивать факты того кошмара, который ударил по украинскому крестьянству и подорвал основы нации, основы жизнедеятельности народа. Как там, так и в России коллективизация убила культуру.

-- Почему, по-вашему, западный и русский зритель воспринимает кино по-разному?

– Вообще, говорить о зрителе в целом неправильно: есть общие черты, но есть люди, мировоззрение которых совпадает и здесь, и там. Существуют темы, которые вызывают у здешних зрителей сопротивление. Причина понятна: разная культурная среда, в которой вырос тот и другой. Я вспомнил такую аналогию: мою картину «Полустанок» показывали в одном немецком городе. После просмотра из зала выскочил разъяренный человек, который возмутился тем, что состояние показанных в фильме спящих людей напомнило ему, как он за лет пять до этого лежал в коме. Но фильм — не про его кому, а совсем о другом. Так же и российские зрители считывают в «Счастье моем» совсем иные вещи. Бенисио дель Торо написал потрясающий текст про мою картину: «Фильм ужасен и красив одновременно: он как старая фотография, как полет бабочки, как страх, который возникает, если заглянуть в глаза белому медведю». Вот реакция человека, который никогда не жил в России. А в России фильм порой вызывает агрессивную реакцию, идеологические клише мешают видеть суть. Наше отличие от Европы — в колоссальном отставании. Речь идет о способности воспринимать искусство. Искусство у нас — нечто святое, прекрасное, некий алтарь. Я не против прекрасного, но в искусстве должно присутствовать не только оно. Места для Эгона Шиле и его женщин в российском понимании искусства нет. Пока что.

И еще раз о «Счастье моем»: