Милосердие москвичей, ненависть москвичей, кино, борьба с энтропией, и снова кино, Ленин и мама, Галич и правнуки — в блоге редакции.

Милосердие москвичей

Один день в Москве. Прямо на тротуаре на Тверской в районе Маяковки, на коврике, сидит бабушка в платочке, просит милостыню. Вдруг с визгом тормозит большая черная машина, из которой выходит маленькая, вся в черном, девушка: черные волосы, черное пальто, черная сумка, черные туфли на серебристой шпильке. Подходит к старушке, присаживается на корточки и как-то неловко протягивает ладошку, в которой зажаты две тысячные купюры: «Вот, возьмите, пожалуйста!»

В переулке между Малой и Большой Пироговкой ковыляет старушка (кроссовки на спущенных гольфах, клюка, две полные синие нейлоновые сумки плюс пакет то ли с картошкой, то ли с яблоками, но точно с кочаном капусты поверху). Ее обгоняет угрюмая девочка-подросток (спортивные штаны и шапочка до бровей), потом вдруг возвращается, бормочет невнятно и берет пакеты. Старушка суетливо перекладывает что-то из сумки в сумку (кошелек?) и настаивает, что один пакет понесет все-таки сама. Девочка мрачно смотрит, но ждет.

Она старается идти медленно, но получается все равно очень быстро, старушка не успевает. Через пятнадцать метров они выравниваются и обе медленно бредут к троллейбусной остановке. Я зачем-то иду за ними и чуть не плачу.

Осень, дети болеют, болеют и снова болеют. В районных поликлиниках очереди, сопливые младенцы, кашляющие подростки, злобные родители. Чтобы попасть к отоларингологу, надо закладываться на пару часов (прием два раза в неделю, по три часа). Иногда из кабинета выходит полная сердитая медсестра и, кажется, задай вопрос — укусит. Я боюсь, поэтому ничего не спрашиваю. Наконец мы заходим в кабинет (без записи, без карты, без полиса — точно сейчас растерзают на кусочки, а потом съедят — на ужин, и еще на завтрак останется) и вдруг медсестра человеческим голосом произносит:

— Ну, мамаша, — я потихоньку съезжаю под стол, на всякий случай, — подумаешь! Позвоните потом, скажите номер полиса, вот мой мобильный.

Строгая молодая врач, сердито и абсолютно молча потыкав затихшему от ужаса ребенку своими штуковинами в нос, рот и уши, вдруг достает из кармана россыпь карамелек:

— Угощайся! Да бери побольше, не стесняйся. И для мамы возьми, и для папы! Выздоравливай, лапочка моя!

И вот тут я уже плачу по-настоящему.

Беспричинная ненависть

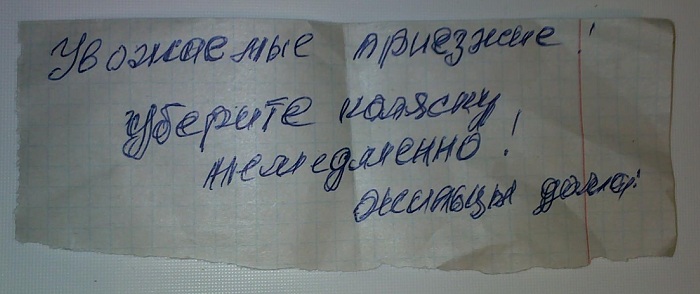

[Увожаемые приезжие! Уберите каляску немедлленно! Жильцы дома!]

— пишет от лица безмолвствующих двух сотен жильцов некая Тамара Семеновна, старшая по дому, по обычному одноподъездному дому где-то на окраине большого и шибко измученного приезжими г. Москвы.

Уважаемая Тамара Семеновна, хочется спросить, сами-то вы как давно перешли из категории «приезжих» в категорию «жильцов»? Родители ваши приехали на стройки коммунизма, а родственники поинертнее были расстреляны за околицей украинского местечка, а перед тем раздеты и разуты своими же односельчанами, которые, как оказалось, за много поколений так и не перестали видеть в них «приезжих»? А вам повезло, вы уже родились в Москве и вас эвакуировали, а когда вы вернулись в начисто разграбленную соседями квартиру, милиционер, даже не собираясь заводить дело, с неприязнью смотрел на вашу мать и гундосил: «Ну а зачем вы вернулись-то? Вы же не москвичи. Вот и оставались бы в Мордовии»? А когда алкоголик-уголовник из 55 квартиры, отливающий в лифте, запирающий тещу в ванной, ежедневно прикладывающий жену лицом о батарею и еженощно выворачивающий кран так, чтобы от воя труб подскакивали соседи сверху и снизу, называет вас «старой жидовкой», вы, тем не менее, склонны отождествиться с ним, как с москвичом, против ни разу не виданных вами «приезжих», обладателей детской коляски с педантичными пакетиками на колесах.

Вы знаете, Тамара Семеновна, на месте вашей улицы еще каких-то сто лет назад была парковая аллея, ведущая к усадьбе на крутом берегу Москвы-реки. Вполне респектабельной усадьбе — с портиком, колоннами, скульптурами, диагональными лестницами к воде. Потом появились «приезжие»: они вырубили аллею, разбили скульптуры, испортили регулярный парк. Усадьба сгорела — ее отстроили в кирпиче, она приобрела вид флигеля, в котором прежние владельцы постеснялись бы селить слуг. Сохранился, правда, пруд, хоть и изрядно зарос, вокруг него «приезжие» новой волны кладут асфальт, взламывают асфальт, кладут плитку, возят чернозем, заляпывают им плитку до состояния воронежских грязей, ставят лавки — они падают навзничь, ставят урны — они катаются по земле. Не сами, конечно, падают — их валят «жильцы», примерные потомки тех «приезжих», что вырубили аллею и подожгли усадьбу. Как по-вашему, что думают окрестные двухсотлетние дубы, под которыми, бывало, накрывали стол императору с императрицей (не будем останавливаться на происхождении последних)?

А еще, Тамара Семеновна, у евреев есть такая книга — Талмуд, ваш дедушка наверняка ее читал. И там, среди прочего, сказано (ВТ, Йома, 9б): беспричинная ненависть разрушила Второй Храм. И равносильна она трем вместе взятым страшнейшим (по талмудческой шкале) преступлениям: идолопоклонству, кровосмешению и кровопролитию. «Беспричинная ненависть» — знакома вам такая?

На этой неделе в Москве проходил фестиваль израильского кино. И уже закончился. На этой же начался другой кинофестиваль. Потом следующий. Их вообще довольно много проходит, гораздо больше, чем нормальный человек способен посмотреть. Не считая мастер-классов звезд вроде Роберта Маки, Андреаса Дрезена, директора израильского кинофонда Катриэля Шхори. На мастер-классы тоже попадешь не на все, а между тем.

Между тем, это вопрос даже не времени, а выбора. Настройте ваши фильтры.

Между тем, все происходит слишком быстро. Лето всего три месяца. Осень — два, зато зима целых пять, а за весной вообще приходится ездить куда-то, где деревья цветут отчетливее.

Собственно, чтобы как-то упорядочить это мельтешение, некоторые из нас завели простое, унылое, но крайне полезное упражнение. Оно некоторым образом возникло из мастер-класса Катриэля Шхори, который рассказывал, как отбираются сценарии фильмов среди претендентов на финансирование. Каждый сценарий читают три человека. Каждый, кто хочет получить денег на фильм, имеет право подать сценарий три раза — трем разным командам рецензентов (они меняются, да). Традиционные три попытки.

Три полезные вещи, которые я сделал сегодня.

Три фильма с Брюсом Уиллисом, которые я могу вспомнить, не заглядывая в imdb.

Три вещи, которые я сегодня не сделал.

Если все это записывать, за неделю накопится довольно много. Некоторые вещи даже способны вызывать изумление. Они и будут, вероятно, в сухом остатке.

Три вещи этой недели, о которых я буду вспоминать с изумлением:

Фильм Эрана Колирина «Обмен» показывали на фестивале израильского кино одновременно в двух залах. Первый сеанс начинался в 21.00, второй — на пять минут позже. Оба зала были заполнены примерно наполовину. По-моему, это очень символично (что символизирует — каждый может придумать сам).

Удивительно: израильское кино без арабов, ортодоксов, геев, русских, марокканцев, гастарбайтеров, вообще без эксплуатации каких-либо меньшинств.

Режиссер не собирается рассказывать историю. Зрителя, который ищет нарратив даже в кулинарном рецепте, это завораживает. В течение всего фильма его главный герой, аспирант-физик, едет в автобусе, ждет лифта, сидит на диване, идет по улице — и саспенс в каждом кадре. Обычный человек пришел домой в неурочный час и замер от странного чувства. Стоит вырваться из рутины, как все выглядит и звучит по-другому. Свет, шум холодильника, мебель, краска на стенах, жена, парковка при доме. Отныне он будет стремиться повторить эти ощущения — отпрашиваться с работы среди бела дня, врать жене, чтобы переночевать в бомбоубежище, а не дома, наблюдать за соседями, лежать на полу в вестибюле и делать прочие странные вещи. В итоге все равно, конечно, выходит история. Ее, как и положено, видит и сочиняет зритель. А режиссер тут ни при чем, что вы. Он очень старается не давать никаких лишних зацепок. У героев совершенно обычные и при этом очень подходящие им имена. Одежда у них блеклая. Квартира стандартная, к тому же наверняка съемная. Город, в котором они живут, избегает идентификации. Краски — как будто слегка засвеченная фотография. И вообще — никакой яркости, никакого разнообразия типажей, пестро одетых негритянок, толп хасидов с пейсами, стаек девушек в длинных юбках и закутанных с ног до головы арабок. Ничего такого, что непременно пихает в кадр обычный фотограф и режиссер, потому что правда очень живописно и трудно удержаться. Но если взять себя в руки, возможно, получится саспенс и даже прорыв.

А вот финал мне не понравился. Герой идет по пустому пляжу, плещут волны. Море, море. Его, видно, совсем уж трудно не использовать, когда оно есть. Еще бы закат показал.

Две студентки оживленно болтают в туалете:

— Брат позвонил, сказал, что хочет в Москву приехать. Я ему говорю: Зачем? Какие тут эти… достопримечательности? А он: «Ну как же, у вас там труп Ленина в мавзолее лежит». А я думаю: туда же, наверное, так просто не попадешь?

— Да почему? Билет купишь и все.

— Билет покупать? Чтобы посмотреть как этот чувак там спит?

Из моих знакомых в мавзолее, кажется, никто не был.

А я вот была — не по своей, конечно, воле. Просто это было обязательным пунктом программы при приеме в пионеры. Выстроили нас на Красной площади, повязали галстуки — «Будь готов! Всегда готов!» — и в мавзолей. Было очень страшно. Опасения мои усугублялись тем обстоятельством, что никто из входивших в мавзолей из него не выходил. Ленин, впрочем, оказался не таким ужасным, как мумия в египетском зале ГМИИ, да и выход из мавзолея, к моему облегчению, нашелся.

А в 1 классе на уроке рисования — рисовали все ту же Красную площадь с мавзолеем — я, помнится, поинтересовалась у одноклассника, будто бы знавшего японский язык, как будет по-японски «Ленин». «Да так и будет», — ответил он. Я укрепилась в подозрении, что про японский он наврал, но деликатно промолчала.

В школе нас Лениным не так чтобы очень пичкали, зато в детском саду — истории про Ленина, песни про Ленина, стихи про Ленина. В результате мощной идеологической обработки я в какой-то момент решила поинтересоваться у мамы: «Кого надо больше любить — тебя или Ленина?» Мама несколько напряженно, как мне показалось, спросила: «Ну а ты кого больше любишь?» — «Тебя», — с сомнением в голосе, не ускользнувшим от мамы, сказала я.

Впоследствии выяснилось, что сама мама в детстве Ленина не жаловала. Однажды (дело было в Олекминске в 1941 году) будучи в гостях у одноклассницы — дочери местного НКВД-шного начальника, более того — в его присутствии, мама в пылу ссоры, решив уязвить подругу в самое сердце, заявила: «Плохой твой Ленин… Сталин лучше». НКВД-шный начальник со смехом рассказал о случившемся насмерть перепуганной бабушке. Впрочем, никаких последствий эта история не имела, но я все думаю: а если бы она сказала наоборот?

19 октября, в день рождения Александра Галича, всегда вспоминаю о нем.

Нежно люблю его с детства, хотя теперь слушаю редко. Помню, как слушала его кассеты на маленьком магнитофоне «Грюндик», оставленном нам друзьями-отказниками, уехавшими в Израиль с первой постсоветской волной. Слушала и раньше — не помню точно, на чем. А папа всегда пел «Спи, Семен, спи! Спи, понимаешь, спи!» (наверное, ему было особенно приятно это петь, потому что он сам — Семен). Дальше он обычно улыбался и мычал что-то невнятное; я, впрочем, и у Галича совершенно не понимала этой фразы «зафуячит в кэпэзэ». Никакого кэпэзэ я знать не знала. Да и глагол «зафуячит» был мне неизвестен. Но это ничуть не мешало, и так было «все понятно». Думаю, в 13–14 лет я на самом деле ровным счетом ничего не понимала в некоторых его песнях. Любила его иронию, смешные интонации, шутки, и только потом научилась понимать трагические, пронзительные и грустные песни.

Так вот, сегодня я хочу выпить за то, чтобы основная масса его так называемых «актуальных» песен была понятна будущим поколениям только со специальными комментариями. Очень надеюсь на это. Пусть в этом смысле мы будем иметь поменьше общего с нашими детьми, внуками и правнуками.