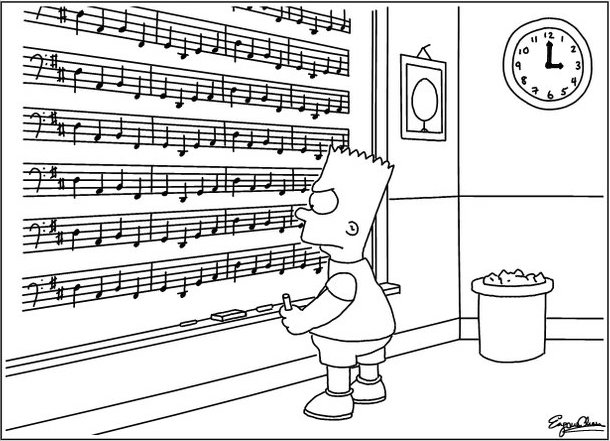

Мой учитель в Петербургской консерватории выдающийся музыковед Екатерина Ручьевская любила рассказывать, как один знакомый физик спросил ее, может ли она научить его читать партитуры. (Чтение оркестровых партитур — ну, таких, где много строчек сразу, — это специальный консерваторский предмет.) Могу, отвечала Екатерина Александровна, курс обучения 19 лет.

И всякий раз я чувствовал гордость и превосходство. Вот, мол, какие мы тут образованные. Наверное, даже образованней, чем тот полуапокрифический физик. В смысле, музыкальная школа — десять лет, музучилище — четыре года и консерватория — пять лет.

Допустим даже, что тут есть чем гордиться. Да, я умею читать партитуры и мысленно представлять записанные в них звучания — а равно, надеюсь, и такие, которые еще не записаны ни в каких партитурах. Да, бывают и другие профессиональные навыки. Инструменталисты умеют удивительно бегло работать пальцами и руками. Вокалисты умеют играть на сцене и одновременно издавать неестественно громкие звуки. И те и другие обладают порой нечеловеческой выносливостью. А дирижеры — сверхъестественной памятью и суггестией.

И так далее. Но все равно: чему так долго учиться? Что стоит за этими физическими умениями? Почему лишь немногие писатели заканчивали Лит-, допустим, -институт, а лишь немногие композиторы не получили полного профильного образования? Чем слово — как образ мысли, как строительный материал — доступнее звука? И если бы только слово. С художественным образованием тоже все проще, чем с музыкальным.

Визуальный образ мы анализируем по сложным алгоритмам, но у нас есть серьезное подспорье: в подавляющем большинстве случаев он дан нам в виде внешнего объекта — как вещь, которую можно увидеть единовременно и которая «никуда не девается». Мы и картина — это не одно и то же, картина находится вне нас, мы как наблюдатели отделены от нее.

С текстом немного сложнее; конечно, он воспринимается во времени — со всеми возникающими отсюда сложностями — однако тоже существует как объект, как целое, которое можно пролистать; кроме того, текст делится на заранее известные нам атомы, осмысленность которых мы не подвергаем сомнению.

С музыкой не получится даже этого. Ее материя заключает в себе нечто такое, что не позволяет прямого творческого действия без предварительной подготовки.

Конечно, можно схватить технические средства и произвести звуковой контент. Засэмплировать на сэмплере, надиджеить на вертушке, наиграть на синтезаторе и т. д. — нынешние возможности безграничны. Однако в каждом медиуме заключена некая звуковая история, и она неизбежно вылезает наружу при его использовании. В этом контексте чем проще и технологичнее сделана музыка, тем больше, условно говоря, чужих пресетов она в себе содержит. Другими словами, предварительная подготовка (см. выше) встроена в медиум.

Вышло ироничнее, чем хотелось: на самом деле я далек от мысли, что практики из предыдущего абзаца — более низкого сорта, чем чистая композиция, которая, мол, приближается к «творению из ничего».

Позвольте быть честным. Мне как среднему композитору весьма лестны эти заочные хвалы в том числе от великих представителей несмежных специальностей. Однако я не могу не понимать, что преклонение идет в основном перед высочайшим профессиональным цензом: в музыке он выше, чем в любом другом искусстве (возможно, кроме балета и архитектуры).

Ценз этот есть не что иное как развитый внутренний слух. Именно на его культивацию уходят 19 лет обучения (обычно, кстати, меньше). В своей основе внутренний слух — совсем простая вещь. Это умение сопоставлять два и более звука и делать это в самых неудобных временных рамках — от симультанности до неограниченного промежутка.

Естественно, это невозможно без специального устройства памяти. Память как таковая — это способность реагировать на известные раздражители; музыка есть сложнейшая, разветвленная, многоуровневая — и в то же время лишь отчасти физиологически обусловленная — система раздражителей; ergo, музыкальная память возникает чрезвычайно медленно, как привыкание к этой системе.

Но еще медленнее возникает способность активно ее использовать — то есть генерировать значащие комбинации раздражителей. Для этого личная память должна уходить очень глубоко в подсознание, доставая до того дна, где лежат общие для музыканта и его аудитории стереотипы восприятия.

Весь священный флер заключается в том, что эти когнитивные способности связаны с субстанцией звука, которая а) «ничего не значит», то есть регулируется исторически изменчивой конвенцией, б) происходит во времени, то есть требует повышенных вычислительных мощностей, в частности чего-то вроде оперативной памяти, и в) как бы не существует отдельно от воспринимающего.

Вот, вам, собственно, и условные 19 лет.