В прошлой колонке я писал про музыку, которую сочиняют нейросети. Про то, почему их музыка пока что не очень похожа на человеческую. И немного про то, почему такое сходство оказалось бы не слишком интересным. В этой колонке я попытаюсь показать, почему оно невозможно.

«Что такое время? – писал Августин. – Когда меня не спрашивают, я знаю, когда спрашивают, не знаю». Это ведь не только про время, а вообще про все, что мы скорее чувствуем, нежели знаем. А со знанием все наоборот: мы знаем именно и только тогда, когда нас спрашивают (другие или мы сами).

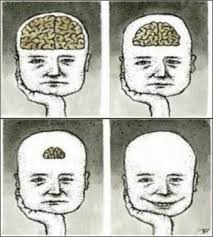

Без забывания нет вспоминания. Но и вспоминаем мы принципиально не так, как машина. Мы не обращаемся к определенному сектору на жестком диске, а помним все сразу и ничего в отдельности. Не то чтобы у нас плохая память, скорее нечеткая. Но как раз такая нечеткость позволяет нам получать удовольствие и от самой активации закономерности. Мы радуемся, когда вспоминаем, опознаем, угадываем, предсказываем. А когда наоборот – сначала пугаемся, но все равно сразу же радуемся.

Машина (в широком смысле слова) отличается от человека тем, что не может воспринимать бесцельно, просто так. Будь то простой скрипт или многослойная нейросеть, машина питается данными и выдает результаты. Перерабатывает, анализирует, (де)конструирует и так далее.

А человек – может. Чего уж там, только это он и может. Несовершенство вообще единственное, что ему доступно. Как сообщал нам Михаил Гаспаров, «при Низами, чтобы стать поэтом, нужно было знать на память 40000 строк классиков и 20000 строк современников. Оказывается, еще говорилось: знать наизусть 10000 строк и забыть их. Чтобы они порождали подтекст». Многие знания, они же многие скорби. В смысле, чем больше помнишь, тем, значит, больше забыл.

Мы вынуждены все кодировать вербально: в октаве столько-то нот, доминанта разрешается в тонику, главные события происходят на сильной доле, если мелодия поднимается, рано или поздно она должна опуститься — и так далее. За счет смутности – как бы храня картинки низкого разрешения – мы можем помнить очень многое и активировать его. И даже любим выносить вовне эти шпаргалки: получаются учебники, инструкции, словари, схемы подключения и справочники «100 великих опер».

Для тех, кто чувствует, мир – трагедия, для тех, кто мыслит, – комедия; а для тех, кто забывает? Наверное, это экзамен, на котором невозможно не провалиться, но и провалиться слишком глубоко тоже не получится. Для забывающих, то есть для всех нас, мир это то, что поддается информационному упрощению. Лишь тогда у нас есть шанс не вовсе забыть его.

От забывания и вспоминания мы испытываем различные чувства; поэтому мы поглощаем информацию не для того, чтобы хранить ее и использовать, а ради самого процесса ее испарения и конденсации, распыления и концентрации. Как бы мы собирали камни, если бы не разбрасывали их? Кстати, и то и другое настолько приятно!

Машина не может разбрасывать камни, она неспособна к бесцельной деятельности, к энтропии, вызванной наличием физического тела. Все это для нее избыточно.

Нарисованный Лемом перикалипсис, в котором все сделались художниками и никто больше не выполняет роль публики, и есть образ культуры, разросшейся до тотальности биоценоза и пожравшей самое себя.

Вероятно, многие из тех, кто читает эту колонку, хотели бы оказаться, извините за выражение, творцами. Может быть, они удивляются, откуда берутся ноты, образы и слова. Не исключено, что и завидуют другим людям, в голове у которых все это откуда-то возникает. Мне, например, многие говорили, что завидуют.

Зря вы это, дорогие читатели, слушатели и зрители. Вы пробелы, вы воздух. Никакой среды и никаких творцов не существует без вашего восприятия. Того самого, которое просто так, между делом, низачем. Творцы будут убеждать вас, что пишут для себя, а вы им не важны. Так и есть, но это лишь полуправда.

Честное слово, мне очень хотелось бы не сочинять музыку и не писать слова, а только наблюдать. Иметь внутри неугомонную машинку, которая перемалывает наблюдаемое в художественный (а чаще всего в не очень художественный) продукт и никогда не отдыхает, – удовольствие ниже среднего.

Поверьте, это не кокетство. Это усталость мясной аудиомашины, которая всю жизнь учит, вспоминает, забывает. Упаковывает, распаковывает, упрощает, усложняет. Жрет, переваривает, усваивает, выделяет, отрыгивает. И не может остановиться, потому что ее носитель без нее – никто.