Виктория Мочалова — филолог-полонист, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, основатель и бессменный руководитель Центра «Сэфер», душа нескольких разных компаний, составляющих соль российско-еврейской интеллигенции, — о белорусском штетле в пределах Садового кольца, польских тилях уленшпигелях, еврейском компоненте 2-го русского авангарда, плюсах автолюбительства в конце 1970-х и причинах не эмигрировать из России.

ГЗ: Виктория Валентиновна, давайте начнем с дефиниций. Вы известны как директор Центра «Сэфер» или, например, как мама Антона Носика. Можно попросту сказать, используя слова Новосельцева, «эффектная женщина». А как вы сами себя определяете?

ВМ: Ну, конечно, не как «эффектную женщину» — это же внешняя оценка. А я себя вижу изнутри — как некий динамический процесс, путешествие во времени. Когда живешь жизнь, видишь массу разных сфер и меняешь массу ролей: например, человек, который мама, — выполняет одну задачу; человек, который сотрудник Академии наук и должен писать статьи и делать доклады, — совсем другую, другие группы мышц напрягаются. И я иногда думаю: надо же, как дискретны миры! Я имею в виду внутренние миры.

И в тот момент я впервые сделала это открытие, что два мира — два Шапиро. У одного решается судьба, а другой живет своей параллельной жизнью. И это открытие потом подтверждалось многократно. Что миры совершенно дискретны. И каждый, в общем-то, живет в своем мире и выползает, насколько хочет, или вообще не выползает, но при этом и внутри себя он живет в каких-то разных мирах. Вот я, например, на уроках музыки. Я их ненавидела, потому что это была советская школа, совершенно тоталитарная, которая учила не музыку играть, а зубрить ноты, и поэтому я, садясь за фортепьяно, раскладывала книжку на коленях, руки мои по клавишам та-дам та-дам, а сама читала.

ГЗ: А что же сказала Елена Фабиановна?

ВМ: Ой, во-первых, она на меня произвела глубочайшее впечатление. Она была очень корпулентная дама, с такой особенной многоэтажной прической, в общем, что-то необычайное — такая гора, в черных одеждах до пола, с какими-то буклями, с какими-то бородавками, я смотрела на нее завороженно. Она меня проверила и сказала — живите спокойно.

ГЗ: То есть не было абсолютного слуха?

ВМ: Не было. К счастью. Понимаете, эти люди, которых сдают в Гнесинку в 6 лет, у них нет детства, они живут как бы в монастыре. Это касается и системы воспитания балетных детей и детей, которых сдавали в МСХШ. Они просто там жили, по 17 часов рисовали. Может быть, в этой системе секрет чрезвычайных успехов советского балета, советской музыки. Ну, к сожалению или к счастью, у меня этого не произошло. Поэтому я могла знакомиться со всем многообразием мира.

ГЗ: Где началось это знакомство?

ВМ: Началось в Москве. В роддоме Грауэрмана.

ГЗ: Вы москвичка в каком поколении?

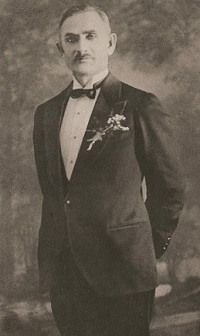

Меир Керштейн

Меир КерштейнЯ занималась нашей генеалогией, создала сайт семейств Керштейнов и Марголиных и являюсь его администратором. А недавно со мной через этот сайт связался ранее мне не известный американский родственник, который вышел на пенсию и тоже занялся генеалогией. Он очень обрадовался, что нашел меня: «Вы же, — говорит, — наше потерянное колено!» В Америку их ветвь уехала еще в 1905 году. У моего прадедушки Янкеля-Лейба Керштейна было семеро братьев и сестер, и все они эмигрировали в Штаты, прихватив с собой и одного из шестерых его детей, Меира. А уже в советское время мы вдруг получаем от Инюрколлегии письмо о том, что умер Меир Керштейн и теперь американская адвокатская контора занимается поиском всех его родственников — поскольку он не оставил прямых наследников. Наследственное дело довольно долго тянулось. Американские лойеры нашли 29 человек, моя мама как племянница Меира входила в их число. И в итоге, уже во время перестройки, эти 29 человек получили свою часть наследства дедушки Меира. Вот этот встроенный шкаф — моя часть наследства. И я спрашиваю у этого американского родственника-генеолога, не знал ли он Меира Керштейна. Он пишет, что, конечно, знал: «Вот вам фотография, где ваш дедушка Меир на моей бар-мицве. Ваш Меир был самый религиозный из всей семьи! Мой папа, например, носил кипу только в шаббат и праздники, а ваш Меир носил ее всегда».

ГЗ: А чем занимались ваши более или менее непосредственные предки?

ВМ: Мой прадедушка был садовником у польского помещика Слотвинского. Этот Слотвинский владел шестнадцатью поместьями в Белоруссии, а его центральная усадьба находилась в местечке Рованичи.

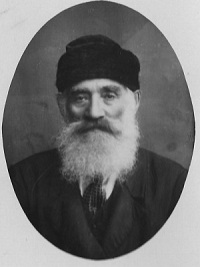

Прадедушка Янкель-Лейб Керштейн

Прадедушка Янкель-Лейб КерштейнВМ: Нет, насколько я знаю, он был только в Рованичах. Но когда я посетила эту усадьбу…

ГЗ: Там было где разгуляться садовнику?

ВМ: О да. Она даже приводится в путеводителях как образец классицистической усадьбы.

ГЗ: Наш белорусский Версаль?

ВМ: Нет, более поздний классицизм. Дом с колоннами, флигели, лестница, которая спускается в парк — английский парк с озерами на трех уровнях. Сейчас в ужасающем состоянии, конечно. Я там была, засняла во всех проекциях.

Пан Слотвинский вводил разные европейские новшества, в том числе — новые сельскохозяйственные культуры. Например, помидоры. Привозил откуда-то семена, а мой прадедушка все это сажал. Он и у себя на огороде посадил помидоры, и угощал соседей — все плевались и говорили: «Янкель, что же за гадость такая омерзительная!» Не пошло. Мама вспоминала, что ее дедушка все время занимался растениями, цветами, что-то разводил и дома — на окне всегда стояли горшки.

ГЗ: Интересно. Ведь традиционно в диаспоре евреи и земля — две вещи несовместные. Еврей-сапожник, еврей-корчмарь, еврей-откупщик, но еврей-садовник? Ваш прадедушка — уникальный случай?

Рованичи. Развалины усадьбы

Рованичи. Развалины усадьбыГЗ: То есть, косвенным образом, он тоже был по растениям.

ВМ: Ну, по дереву. А в поместье, как утверждает моя троюродная сестра, наши дедушки относились к элите, играли в преферанс: пан Слотвинский, ксендз, дедушка Аарон и дедушка Моисей. Там было мультиконфессиональное местечко: и церковь с батюшкой, и потрясающий огромный костел Св. Антония, при нем кладбище, и там надгробия с польскими надписями. Батюшка был соседом моих дедушки и бабушки — и они общались. По рассказам моей мамы, у батюшки было пять дочерей, они все ходили в шелковых платьях и играли на пианино, а она смотрела в щелочку и завидовала. Еще моя мама вспоминала такую драматическую сцену. Когда пришли большевики, ксендз успел уехать в Польшу, а батюшку забрали — увезли в город, возможно, в Минск, и никаких сведений. И, конечно, у них все отобрали. И тогда матушка пошла пешком в Минск вызволять батюшку, или, по крайней мере, узнать о его судьбе. Вернувшись, она первым делом зашла к своей соседке, моей бабушке Соне, Саре. Мама помнит, что у нее ноги были стерты в кровь, что она плакала и повторяла: «Соня, что мне делать? Соня, что мне делать?» И то, что она пришла со своей бедой к еврейке, показательно, конечно, для их взаимоотношений.

Или другая история. Когда моя бабушка заболела чем-то онкологическим, пан Слотвинский сказал дедушке: «Мойше, возьми мою карету, вези Сару в Варшаву, чтобы там ей сделали операцию. А пока будут делать операцию, ты можешь жить в моем палаце». И ей удачно сделали операцию — в начале века, в Варшаве. Моя бабушка дожила до старости и умерла уже в Москве.

Были, конечно, и погромы. В одном из них погиб старший брат моего дедушки, Исаак, ему было 42 года. Однажды предупредили, что будет погром, и дедушка посадил семью на подводу и успел увезти. А погромщики ограбили дом, все забрали. Потом власти наводили порядок, погромщиков поймали, награбленное добро вывалили на площади, и все приглашались опознать свое имущество. И там нашлась, например, наша швейная машинка «Зингер» — вот она у меня стоит.

Рованичи. Развалины костела Св. Антония

Рованичи. Развалины костела Св. АнтонияВМ: Да, почти вся эта публика переселилась в город-герой Москву. Но при этом, как я осознала сравнительно недавно, штетл сохранялся. И я, например, хотя родилась и выросла в Москве, на самом деле произрастала в белорусском местечке, ибо вся моя обширная мишпоха, переселившись сюда всем составом, придерживалась своих традиционных взглядов, нравов и обычаев. Москва была очень маленькая, она помещалась в пределах Садового кольца, можно было или ходить пешком в гости или, по крайней мере, ездить на троллейбусе Б и 10. Мои дедушка и бабушка жили в Хлыновском тупике, напротив театра Маяковского, дядя Неня Марголин с семьей — на Патриарших прудах, тетя Мина — на улице Обуха. Мы жили на Спиридоновке.

ГЗ: Получилось такое местечко в центре Москвы?

ВМ: Ну да! Поскольку они переехали не по одному, а все вместе, то не особенно ассимилировались, а общались в основном друг с другом и сохранили все свои обычаи, в том числе кухню: бабушка пекла лейках, тейдлах, мама делала цимес, но я особенно любила рыбу фиш. Сохранилась еще и манера отношений, интриги: «а он сказал про нее так-то», «ты только не вздумай, чтобы они не узнали», «а как ты считаешь, что она имела в виду, когда сказала…»

ВМ: Понимаете, тут и вопроса-то никакого не было. Дети жили в абсолютно еврейской атмосфере, в абсолютно еврейской системе отношений. И помню, что когда мне было лет 16, я вдруг осознала, что все люди, с которыми я общаюсь, — евреи. И все мои подруги. Ничего умышленного тут не было. Это было само собой. Ты выходишь замуж, и муж, конечно, еврей. Более того, не просто еврей, а человек из твоей же мишпохи. Я помню, мы с Рашидом Мурадовичем Каплановым однажды искали чей-то телефон. Я открываю свою записную книжку и читаю: Финберг, Финкельштейн… Он говорит: «Слушайте, а у вас вообще другие люди среди знакомых есть?»

ГЗ: А полонистикой вы стали заниматься в память о корнях? Вы язык знали с детства?

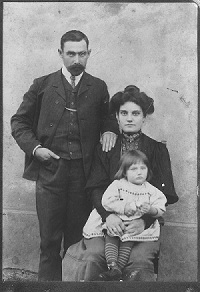

Дедушка Моисей Янкелевич Керштейн и бабушка Соня Григорьевна Марголина

Дедушка Моисей Янкелевич Керштейн и бабушка Соня Григорьевна МарголинаГЗ: И вы с первого курса так и занимаетесь польской филологией? И до сих пор интересно?

ВМ: О, это всегда безумно увлекательно, если вы во что-то погружаетесь; я имею в виду гуманитарные науки, ничего не могу сказать, например, про кораблестроение. А потом, когда началась эта перестройка и вышли из-под запрета еврейские темы, то для меня открылась новая обширнейшая область. Ведь в Польше такой богатый еврейский материал, которого здесь, в России, просто нет. История польского еврейства несоизмеримо дольше «двухсот лет вместе». И как сейчас работают наши польские коллеги, какие книги выпускают и сколько! И о франкизме, и о хасидизме, и о кладбищах и могилах праведников, и об ассимиляции польского еврейства… Это просто невероятно!

ГЗ: А начинали вы с городской сатирической литературы эпохи барокко, верно? Кто же такие совизжалы?

ВМ: Это странное слово образовано от польской кальки с имени средневекового немецкого плутовского персонажа — Тиля Уленшпигеля («совиное зеркало»), а в позднейшем русском переводе его этимологизировали иначе — как «совесть драл». Польский Совизжал — это персонаж фацеций, пройдоха и плут, чьи похождения надо рассматривать в контексте не «сатирического изобличения пороков общества», а низовой карнавальной культуры.

ГЗ: А почему вы их выбрали?

Дедушка и бабушка со старшей дочерью Ревеккой

Дедушка и бабушка со старшей дочерью Ревеккой

ГЗ: А вот, простите за высокопарности, как вы относитесь к своей научной деятельности в целом? Это нечто с большой буквы, Дело жизни, Миссия ученого? Или, как говорится, удовлетворение собственного любопытства за казенный счет?

ВМ: Я вообще совершенно не пафосный человек. К своим занятиям отношусь с глубоким интересом. Если это вдруг кому-то еще будет интересно, то я буду рада.

ГЗ: А вы видите в них — в занятиях, в знаниях — какую-то пользу? Или это чистый интерес, искусство ради искусства, такая игра в бисер?

ВМ: Идет процесс накопления, переосмысления знания. Если когда-нибудь кто угодно захочет это узнать, он будет иметь эту возможность. И он, может быть, пойдет дальше и преумножит эти знания. Мы же читаем ученых прошлого.

ГЗ: То есть знание нужно для воспроизводства некой группы любопытствующих, касты ученых. А широкому обществу оно зачем-либо потребно? У ученых есть какая-то социальная миссия?

ВМ: Да, потребно — насколько обществу не варварскому, а цивилизованному нужны знания и вообще процесс познания. Я убеждена, что ученые выполняют одну из центровых функций в обществе. Другое дело, что само общество, некоторые его слои, возможно, не осведомлены об этом и их это даже не интересует, ведь Белинского и Гоголя с базара-то никто не понес, но это не значит, что их — Белинского и Гоголя — не существовало. Но если кто хочет приникнуть к источнику знания — пожалуйста, вход отовсюду открыт. И эту функцию — создания источника знания, мне кажется, ученые исполняют, и должны исполнять, и будут исполнять совершенно стоически, не обращая внимания на уровень усвоения массами.

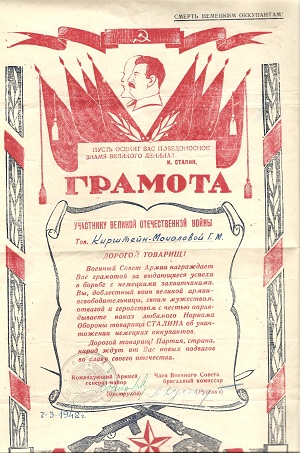

Грамота, которой наградили маму - Гиту Моисеевну Керштейн-Мочалову -- за участие в войне

Грамота, которой наградили маму - Гиту Моисеевну Керштейн-Мочалову -- за участие в войнеС Владимиром Николаевичем Топоровым мне посчастливилось работать в одном институте. Это был совершеннейший интроверт, который не любил выходить из кабинета, а только писал, и писал, и писал, бесконечно работал. Но если вы к нему подошли в коридоре и задали ему какой-то свой вопрос, то он, хоть и не казался общительным человеком, мог час говорить на интересующую вас тему. Или вот такой штрих к его портрету. Когда в секторе Владимира Николаевича убедили, что он непременно должен выступить на докторской защите Вячеслава Всеволодовича Иванова, он, преодолевая свое отвращение ко всякой публичности, сделал это, однако в нетривиальной манере, сказав с трибуны: «Если Вячеслав Всеволодович не доктор, то какой же я штабс-капитан?» И сошел. Это был весь его спич. Или, например, такой эпизод. Мы издавали очередной сборник, в который В.Н. подал статью. А он, надо сказать, бесконечно переписывал свои работы. Бесконечно. Добавлял сноски, то-се. И вот я жду его звонка, чтобы договориться, где мы встретимся и я получу его 792-ю сноску. Он все не звонит, а мне надо уходить. И я на своем автоответчике записала: «Владимир Николаевич, если это вы, пожалуйста, я буду там-то и там-то во столько-то…» Прихожу, включаю автоответчик, слышно, что был звонок, был контакт, а дальше — тишина, чье-то дыхание. Потом мы встречаемся в институте, и он объясняет: «Понимаете, я позвонил. Ну, я готов к тому, что машина произносит какой-то автоматический текст, но чтобы машина обращалась прямо ко мне! Я так оторопел, что ничего не мог вымолвить».

А в период перестройки Владимир Николаевич неожиданно для всех нас вышел из своего кокона в публичное пространство, хотя ему это абсолютно претило. Наша инициативная группа в институте пишет листовки, обращения, петиции там туда-сюда, и на эту нашу редакционную комиссию приходит Владимир Николаевич и участвует в составлении документа. Редактирует и все такое: «Господа, вот я бы лично в этом месте написал так...» Все мы были потрясены его неожиданным участием в «общественной жизни» и, разумеется, соглашались со всеми его редакторскими предложениями.

ГЗ: Вот он вышел из кабинета — и это на что-то повлияло? Ученый в России может на что-то повлиять?

Сестры Керштейн: Гита, Розита, Ревекка

Сестры Керштейн: Гита, Розита, РевеккаВМ: Вы знаете, конечно, сейчас нет Жирмунского, Тынянова, Лидии Яковлевны Гинзбург, нет Мелетинского, нет Топорова, но, может быть, кто-то сейчас что-то такое пишет, чего мы еще не знаем. Такая надежда всегда есть. Приходится встречать в нашем гуманитарном кругу молодых людей — совершенно осмысленных, серьезных, талантливых. Обстоятельства, конечно, неблагоприятны, но они всегда, по определению, неблагоприятны. И у тех, великих, были чудовищные обстоятельства. Однажды Дэвид Розенсон, много занимающийся еврейским средним образованием, еврейскими школами, спросил меня: «Какие следует создать условия, чтобы на выходе получался бы Ковельман?» Я ему сказала: «Ты знаешь, не дай Б-г! Никому из детей не пожелаю условий, в которых жил и формировался Ковельман!» Я не знаю, у кого был режим особого благоприятствования. Но ведь талант сам бьет и толкает изнутри, ищет выхода, реализации. Это такая же нужда, потребность, как и любая иная, чуть ли не физиологическая. Ведь талантливый человек не может лежать на диване, а жажда знаний, как и жажда богатства, увеличивается по мере ее удовлетворения. Ученый уже не может сойти с этого пути, он не может перестать думать. Это некая функция организма.

ГЗ: А вот к вопросу о функциях и мутациях организма. Некоторые ученые, занимающиеся прежними эпохами, в них полностью погружаются, в них «живут». У вас не так? Вы, как специалист по раннему Новому времени, насколько преданы своему периоду? Хотели бы, например, жить в XVI веке? Может быть, вся история, которая была до или после, для вас не существует?

ВМ: Вы знаете, у меня нет абсолютного музыкального слуха, как определила Елена Фабиановна Гнесина, но есть чувство истории. Исторический интерес, увлеченность, стремление проникнуть в разные эпохи, в разные культурные слои. Мне сложно себя отождествить с какой-то одной эпохой. Во всем есть свой интерес. Я не такой человек, как Александр Юрьевич Милитарев, который считает, что позже III тысячелетия до н.э. — одни сыроежки, а мы сыроежек не берем. Конечно, я очень люблю Ренессанс. Например, сейчас я занимаюсь таким ренессансным персонажем — поляком, философом, переводчиком Аристотеля на польский язык, человеком, который привил философскую мысль польской культуре. Его звали Себастьян Петриций, он был поэт и заодно врач, как тогда и полагалось. И вот как таковой он оказался ввергнутым в эту эпопею Дмитриады, потому что он был придворным врачом польского епископа, а тот был братом Ежи Мнишека. Сначала же ехали жениться и взяли с собой придворного врача. А он поехал в расчете на заработок, о чем прямо и пишет. Все, как вы помните, окончилось очень печально. Лжедмитрия убили, перебили кучу поляков, а остальных посадили в тюрьму. И вот этот Петриций сидит в тюрьме в Москве полтора года — и переводит Горация на польский язык, полное собрание од, которого раньше на польском не было! К тому же он поместил Горация в контекст польско-русских реалий: у Горация — Тибр, а у него — Москва-река и Яуза. У Горация Аякс, а тут — гетманы Ходкевич и Сапега. Ежи Мнишек, Марина Мнишек, Болотников, Лжедмитрий II — все они фигурируют. Но при этом — это Гораций. Потрясающе! Но мне в сфере полонистики приходилось заниматься и Мицкевичем, и Словацким, и Прусом, и Виткевичем, и Гомбровичем. И все это довольно интересно, и познавательно, и увлекательно. Хотя приписана я к более раннему времени и даже в XVIII век без воодушевления заползаю, но, понимаете, вода везде. Вы начинаете копать колодец, и все равно вы докопаетесь до этой воды. Может, 15 метров, может, 3, а может, 27. Ну и вообще, процесс копания — это самое интересное и есть.

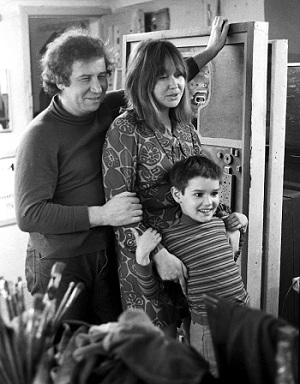

С сыном Антоном и И. Кабаковым. Фото И. Пальмина

С сыном Антоном и И. Кабаковым. Фото И. ПальминаВМ: Просто однажды я вышла замуж за художника. Девушки иногда выходят замуж.

ГЗ: А как получилось, что почти все деятели этой компании — евреи? Поддается ли это наблюдение какой-то осмысленной интерпретации?

ВМ: Вы правы, как-то так получилось, что в «авангардистском» кругу (если держаться алфавитного порядка) и Брускин, и Булатов, и Гороховский, и Гробман, и Кабаков, и Комар с Меламидом, и Пивоваров, и Рабин, и Шварцман, и Штейнберг, и Янкилевский оказались (в отличие от Васильева и Чуйкова) евреями, а в более молодом поколении — например, Алексеев, Альберт, Литичевский, Пепперштейн, Рошаль и другие. Вероятно, есть некая связь художественного авангарда с еврейством. Ни Казимир Малевич, ни Василий Кандинский евреями не были, но, бесспорно, среди авангардистов больший процент евреев, чем, скажем, среди художников-реалистов (хотя и там был, например, Левитан). И есть тому какие-то объяснения — тяга евреев к инновациям, например, хотя сам художник может никакой связи и не видеть. Например, когда готовилась выставка «Еврейское искусство» в Доме художника и Илью Кабакова приглашали в ней участвовать, он сказал, что я, конечно, могу прийти на эту выставку, снять штаны и фигурировать как таковой, но в моем искусстве нет ничего еврейского, мне нечего предъявить. Так вот, я думаю, это его заблуждение. С моей точки зрения, его стремление к комментарию, к сопоставлению различных точек зрения внутри одного целого вполне может быть отнесено к такой талмудической ментальности. И, кроме того, у него огромное количество работ, где есть комментарии, комментарии на комментарии, экзегеза на экзегезу — вот такая талмудическая стратегия, и она очень интересна. Насколько я могу судить, этот «второй авангард» был очень логоцентричен (может быть, это тоже — еврейское свойство?), важным было не столько изображение, сколько слово, которое могло становиться объектом изображения.

С И. Кабаковым и Дм.А. Приговым

С И. Кабаковым и Дм.А. ПриговымГЗ: То есть получается, что, условно говоря, талмудическая культура, к которой они в действительности причастны не были, как-то проявлялась в них, на генетическом, что ли, уровне…

ВМ: Еще же у всех были родственники, какие-то дяди Юды, дяди Абраши, которые бесконечно цитировались, а они-то были носителями этой традиционной культуры, ну вот как такой Арье-Лейб из Бабеля. Так что определенные связи можно проследить при желании. Но я бы не красила их в один еврейский цвет, совершенно нет. Все-таки это были люди, жившие в России, абсолютно причастные к ее культуре, к ее литературе, к ее литературоцентризму.

ГЗ: Была ли какая-то специфика повседневной жизни у этой компании?

ВМ: Я бы сказала, что в целом у интеллигенции позднесоветского периода был такой модус вивенди… Поскольку на официальном уровне ничего не существовало, но человек же не может перестать жить и думать, пока он жив, то возникали очень мощные альтернативные формы. У нас на самом деле все было. Была и наука, и культура, и искусство. Но все переселилось в подполье, то есть на квартиры. С абсолютной регулярностью устраивались квартирные семинары у поэтов, литераторов, художников. Я знаю, что свои семинары были у лингвистов, физиков, математиков, вероятно, и у других ученых. Художественный круг включал поэтов и писателей. Например, в этот круг входили Лев Рубинштейн, Дмитрий Александрович Пригов, Владимир Сорокин (хотя Пригов — скульптор, у Сорокина тоже было художественное образование), Виктор Ерофеев, Всеволод Некрасов, Елена Шварц, Виктор Кривулин. Всех перечислить невозможно. И была очень бурная семинарская жизнь, постоянно проходили доклады с обсуждениями, они устраивались в разных местах (например, очень интересным был квартирный семинар у доктора Алика Чачко, который теперь живет в Израиле), в том числе в мастерской Кабакова. И этот круг по сей день как-то виртуально существует. Многие, конечно, уехали, но постоянно приезжают, а, например, на недавних протестных акциях, на всех этих «белых» митингах я встречала то одного, то другого, то третьего — из бывших «наших».

С Дм.А. Приговым

С Дм.А. ПриговымГЗ: И — издавали в самиздате?

ВМ: Разумеется! Был же самиздат — не только диссидентский, книжки писались, рукописи раздавались и даже продавались, как, например, стихи Лимонова. Все, что сейчас на виду, тогда тоже было, только — скрыто, «для своих». Можно ли сказать, что была бедная, скудная интеллектуальная жизнь? Никоим образом. Существовали все процессы, все механизмы культуры, хотя, может быть, глядя из сегодняшнего дня, они и имели уродливые формы. Ну, например, вам дают книгу для прочтения на одну ночь, и вы ее утром возвращаете. Или такой запомнившийся мне эпизод: я посещаю в кардиологическом отделении нашей академической больницы замечательного археолога Георгия Борисовича Федорова (он был, кстати, из кантонистов). Он — весь в проводах, после очередного инфаркта и слабым голосом говорит мне: «Викочка, сейчас ко мне придет коллега из реанимации за “Хроникой текущих событий” (это было такое самиздатское издание), достаньте, пожалуйста, из тумбочки и передайте, я не в состоянии». Я достаю, через некоторое время слышу какое-то слабое царапанье, появляется человек из реанимации (!!!), которому я протягиваю это издание. Буквально на пороге смерти эта профессура читала самиздат.

Живя в то время, мы не чувствовали недостачи в интеллектуальной атмосфере, ибо она была богатой, просто мы жили «в сопротивлении», и это был такой факт нашей жизни.

ГЗ: А отношение к власти, к истеблишменту?

ГЗ: Хорошо, с формами культурной жизни мы разобрались, а вот возвращаясь к повседневности: одежда, например. Сложно было поддерживать репутацию первой красавицы на Москве? Фарцовщики-шмарцовщики?

ВМ: «Первой красавицы на Москве» — это вы сказали, или я не знаю, кто вас попутал.

В «нашем кругу» никаких таких гламурных представлений не водилось, ценности были совсем иные — кто что написал (тексты, картины). Что касается одежды, конечно, это было сложнее, чем сейчас, но это отнюдь не было такой уж важной частью жизни. Кто-то кому-то что-то продавал, что-то откуда-то привозили, менялись, кто-то хорошо шил. Ну, например, Эдик Лимонов шил брюки. Он нам всем шил брюки. Он этим зарабатывал. И мне сшил несколько брюк — красные, белые и черные. Шил великолепно. Очень талантливый был. Снимал мерку — и через два дня у вас были брюки. Роскошные. И сам ходил в брюках и пиджаках собственного изготовления. Но в целом — одежда не была какой-то особой темой.

ГЗ: А машины — это была тема? Вот вы, насколько я понимаю, водите уже довольно давно — с тех пор, когда среди дам это было не слишком распространено, верно?

С И. Кабаковым и Дм.А. Приговым в Иерусалиме

С И. Кабаковым и Дм.А. Приговым в ИерусалимеГЗ: Это было необычно?

ВМ: Это было довольно необычно. Но и машина была «шикарная». Она, естественно, была старая, ржавая и дырявая, она каждый день ломалась, у нее ничего не работало. В частности, дворники. А также — тормоза. Кабаков купил эту таратайку, потому что хотел путешествовать на машине, поехать с другом в Крым. Путешествие, свобода. И он пошел на курсы вождения, но не освоил эту науку. За все время обучения на курсах он не смог даже стронуться с места. Инструктор ему говорил: «Илья, я в своей жизни видал дебилов, но такого! Мой совет: если ты даже за деньги купишь права, ты их повесь в рамочку на стенку и никуда не выезжай, если хочешь жить. Иначе ты на кого-то наедешь и кончишь жизнь в тюрьме». И Илья был абсолютно безутешен — из мечты покорения пространства ничего не выходило, пока его друг Юра Куперман не сказал ему: «Посмотри на этих людей, которые работают шоферами — в такси, на грузовиках, везде. У них по 3 класса образования. Ты меня понял?» Этого внушения оказалось достаточно. Илья смог: он сел на эту таратайку и они поехали с Кириллом Дороном в Крым.

А наш друг фотохудожник Володя Дружков сделал вообще гениальную вещь. Он нарыл на помойке, наверно на кладбище автомобилей, какой-то ржавый остов. Что это было — я даже затрудняюсь сказать. Может, бьюик, похож на бегемотика. И он его покрасил в изумрудный цвет (такого цвета бывали советские кальсоны). А внутрь поставил авиационный мотор. Поэтому этот бьюик, когда трогался с места, подпрыгивал и тут же скрывался за горизонтом. Милиция провожала его таким взглядом… Она не понимала даже, что это за существо.

Художник Андрей Голицын — теперь он, кажется, предводитель дворянства — приехал к нам на своей таратайке: сверху это был «москвич», но внутри ничего не было — салона не было, как в слесарной мастерской, валялись молотки, проволока — ну потому, что он все время останавливался и ее чинил. Сидений тоже не было, он поставил там стул, привинтил его, покрыл попонкой. А Володя Янкилевский ездил на «запорожце» (на нем же и отвез нас со свидетелями в ЗАГС). Вот на чем ездили — и как ездили — эти сумасшедшие джигиты!

Празднование выхода «Очереди» В. Сорокина. Стоят: Дм.А. Пригов, И. Кабаков, И. Бакштейн, С. Хэнсген , А. Носик. Сидят: В. Мочалова, В. Сорокин, И. Нахова. 1988 г.

Празднование выхода «Очереди» В. Сорокина. Стоят: Дм.А. Пригов, И. Кабаков, И. Бакштейн, С. Хэнсген , А. Носик. Сидят: В. Мочалова, В. Сорокин, И. Нахова. 1988 г.ГЗ: Иллюстрация к фильму «Гараж»...

ВМ: В итоге мы купили «копейку», но я совсем не предполагала сама на ней ездить. Ездил Илья. И он на ней ездил и ездил, пока она не стала ржавая, вся в дырках. А тогда останавливали за внешний вид. И Илья сказал: «Всё, я больше на ней не поеду. Пусть она стоит, умирает, подыхает. Или ты научись — потому что, когда тебя остановит милиция, ты можешь включить улыбку № 1, а мне включить нечего». И тогда я пошла на курсы, окончила их, сдала (на удивление) с первого раза. Ведь ребенка нужно было возить в далекую английскую спецшколу.

ВМ: Разумеется, а как же иначе?!? Когда я все-таки сдала и стала на этой таратайке гнилой и дырявой ездить, приходилось предъявлять улыбку number one. А гаишники тогда, в конце 1970-х, относились к женщине за рулем примерно как к кошке, которая лапами держала руль и ехала — ну надо же! И имело смысл эту гендерную линию в общении с ними разрабатывать. Вот, например, они останавливают, говорят: «На такой машине нельзя ездить, у нас сейчас будет Олимпиада, а вы портите лицо города, мы вам сейчас свинтим номера». Тут следует говорить: «Ой, ну что вы, если я приеду домой без номеров, меня же муж убьет!». Это их мгновенно убеждает: «А, да, он же ее убьет…». Или они спрашивают: «Что у вас с выхлопной трубой?» Правильный ответ: «А что это такое? А где это — выхлопная труба? Я не знаю, что это, вы говорите какие-то такие непонятные слова...». Они к этому были готовы; сейчас это не так, совсем не так. Или, например, говорят: «Ну когда вы научитесь читать знаки?! Ну когда?! У меня и жена так же ездит, вот ей надо в этот магазин — она туда и едет, а знаки вы не читаете!» — «Ну да, трудно, вот я рулю, а еще какие-то знаки!..» И — отпускают. Или, например, моя подруга хотела поменять кузов. А этого надо было ждать 58 лет! Вы могли сто раз поменять мотор, генератор, а с кузовом все было глухо. И вот моя подруга тоже мудро разыгрывала эту гендерную карту. Гаишник ее останавливает, говорит: «Вы проехали на кирпич, сейчас я вам сделаю прокол». Она ему говорит: «Но мне не нужен, совсем не нужен прокол! А вот что мне действительно нужно, так это встать в очередь на замену кузова — мне нужна открытка». И он так обалдел, что поставил ее в очередь.

Там было масса всяких историй и фольклора — про прохождение ТО, например. Илья никогда не ездил на ТО — ездила всегда я, одевалась во всякие рюшики, с голыми плечами… Я даже завела знакомство в ГАИ — с человеком, который ставил мне печать. Он был сражен моей «неземной красотой» и говорил обычно: «Ой, ну Вик, ты приезжаешь, только когда тебе нужен этот техосмотр, нет чтобы заехала, спросила бы, Леш, как поживаешь?» Или: «Нет, ну Вик, ты и твоя машина — это как небо и земля».

У нас был замечательный эпизод, очень поучительный. Мы поехали на нашей машине вчетвером с приятелями — художником Юрием Нолевым-Соболевым и его женой Люльком — в Эстонию. Из четверых — трое водителей, то есть машина едет все время. И вдруг у нас загорается лампочка генератора — то есть генератор сдыхает. А мы уже едем по Эстонии и заезжаем во все сервисы, которые встречаются по дороге, и в каждом сервисе нам говорят: «Эи йола (=нет [такой детали])». Ну, понятно, машина с московским номером в Эстонии при советской власти. И вот заезжаем в какой-то мотель, в 40 км от Таллина, и тут Люлек мне говорит: «Слушай, а зачем нам мужики нужны? Мы ведь можем провернуть гендерную операцию». Мы их оставляем в мотеле, сами причепуриваемся, конечно, рюшечки и фестончики по всему полю, боевой раскрас. Приезжаем в огромный автосервис на окраине Таллина — и вдруг… Ведь мы проехали десятки этих сервисов, и с нашими мужиками результат был нулевой. А тут, только мы въехали, сбегается весь рабочий люд. «Как, машина с московскими номерами, и две девушки — одни?! Кто же вас отпустил?» — «Да, вот, мы такие сиротки, путешествуем одни...» — «К нам, — говорят, — из Ленинграда приезжают, но чтобы из Москвы, такое расстояние!» Они нам предложили 850 вариантов: мы можем вам поставить б/у, тогда гарантия на столько-то км, мы можем поставить новую деталь, тогда это будет подороже, а давайте еще проверим тормоза, электрику… В общем, нам сделали машину как игрушку! Про этот генератор эстонский электрик сказал незабываемое: «Вас, наверное, сколе уцили, сто советское — это отлицное. Тогда я вам сказу: этто знацит, вам попалась несовецкая деталь». Оказалось, что они не воюют с женщинами. Они не идентифицируют нас с этим оккупантским Советским Союзом. С мужчинами — да, они в состоянии войны: оккупанты приехали на нашу землю. Но к женщинам — какие претензии? Они нам предлагали кофе, пообедать, сауну и прочее, но пришлось отклонить их предложения.

ГЗ: А вы не планировали покинуть этот оккупантский Советский Союз?

ВМ: Мы, конечно, собирались эмигрировать в Израиль. Еще в 70-х годах. Но мои родители не хотели уезжать: их все пугало, они были пропитаны совковой пропагандой — что там гибель, смерть, капитализм. А я не могла бросить родителей (я — очень поздний их ребенок), и не могла их насильно увезти. Но я была готова к переменам. И, конечно, мой ребенок ходил на подпольные курсы иврита. И многие наши друзья сидели в отказе. Был сильный такой отъездной компонент. Но мы в итоге в него не вписались — чисто ситуативно.

ГЗ: А потом, в 90-е?